SPECIAL

トーマス・フェルマン、サン・エレクトリックも参加した’90sアンビエント・テクノの名盤が配信開始 〜 LOGIK FREAKS/杉山勇司氏インタビュー

エンジニア/プロデューサーとして、X JAPANや河村隆一など、多くのアーティストを手がけている杉山勇司氏。あまり知られていませんが、氏は“LOGIK FREAKS”という名義でアーティスト活動も行っており、1995年にリリースされたファースト・アルバム『One Fine Day(TEMPTATIONS OF LOGIK FREAKS)』は、’90sジャパニーズ・テクノの隠れた名盤として、欧米のマニアの間でも高く評価されています。

長らく入手困難だった『One Fine Day(TEMPTATIONS OF LOGIK FREAKS)』ですが、このたび未発表曲をコンパイルした実質的なセカンド・アルバム『Revenge to Oneself/TANSTAAFL』とともに配信がスタート。LOGIK FREAKSのすべての楽曲が、SpotifyやApple Musicで楽しめるようになりました。そこでICONでは、LOGIK FREAKS=杉山勇司氏にインタビュー。今秋にはDolby Atmosミックス(!)の配信も予定しているというLOGIK FREAKSのプロダクションについて、じっくり話を伺ってみることにしました(LOGIK FREAKSのDolby Atmosミックスについては、9月22日(木)に開催されるAvidのオンライン・セミナーで詳しく解説するとのこと。気になる方は、そちらもぜひチェックしてみてください)。

1995年リリースのLOGIK FREAKSのファースト・アルバム、『One Fine Day(TEMPTATIONS OF LOGIK FREAKS)』

ベッドルーム・ミュージックであることを言い訳に、音に妥協はしたくなかった

——— 先ごろ配信が開始された杉山さんのソロ・アルバム、『One Fine Day(TEMPTATIONS OF LOGIK FREAKS)』は、’90sジャパニーズ・テクノの隠れた名盤として、海外のマニアの間でも高く評価されています。1995年発表の作品ですが、レコーディング・エンジニアとして活躍されていた杉山さんがソロ・アルバムを制作されたきっかけは何だったのでしょうか。

杉山 昔から機材自体が好きだったのと、Nav Katzeのプロデュースの際にシンセを使う機会が増えたこともあって、普段から実験も兼ねて音を出せる環境を作っていたんです。スタジオで(SOFT BALLETの)藤井麻輝がああいう音を出していたけど、自分でもやってみたいなとか思って。そうしたらそれを知ったレコード会社のディレクターからリミックスを依頼されるようになって、SCHAFTやM-AGE、BRAIN DRIVEといったアーティストを手がけるようになったんです。

——— 『DANCE 2 NOISE』(注:ビクターエンターテインメントが1991年から1993年にかけてリリースしたコンピレーションCD)でフィーチャーされたアーティストですね。

杉山 そうですね。シンセは最初、倉庫に保管して、リミックスやプロデュースで使うときだけ持ち出していたんですけど、その後は当時所属していた事務所の1室にセッティングして、そこで空いた時間に自分でも曲を作って、少しずつ録り貯めていたんです。事務所の1室でそんなことができたのも、DigidesignのSound Designer IIとか、シンセ以外のツールが進化していた時代だったというのも大きかったんですけど。そしてレコード会社にテクノ好きなディレクターがいたので、スタジオでの作業が始まる前に、“最近こういうのを作ってるんだけど”と録り貯めていた曲を流したんですよ。そうしたら気に入ってくれて、“これ、出しましょう”ということになったんです。

杉山氏が愛用していたノンリニア編集システム、Digidesign Sound Designer IIとPro Master 20(写真提供:Avid Technology)

——— アンビエント・テクノ的な作風ですが、当時はそういう音楽にハマっていたのですか?

杉山 シンセに限らず、機材を触って新しい音を探していくのが好きなんですけど、そういった“音の探求”にピッタリの音楽がアンビエント・テクノだったんです。それとロンドンのクラブでの体験も大きかったですね。何度か行ったクラブにチルアウト部屋があって、そこでThe Orbとかがかかっていたんですが、それがとても気持ち良くて。でも、曲を作るときにアンビエント・テクノとか、特定のアーティストを意識することは無かったです。好きなアーティストはたくさんいましたけど、真似をして後追いをしてしまった時点で、いちばん古くさい音になってしまうことは分かっていましたから。これはどんなジャンルでもそうで、10年後も聴き続けられる音楽を作ろうというのは常に考えていることです。

——— ソロ・アルバムを作るにあたり、他に考えたことはありましたか?

杉山 当時、“ベッドルーム・ミュージック”という言葉が使われ始めた頃で、この作品も事務所の1室で作った“スタジオを使わない音楽”だったんですけど、音の良さにはこだわりたいと思いました。ベッドルーム・ミュージックであることを言い訳に、音に妥協はしたくないなと。ぼくはエンジニアですから、ベッドルーム・ミュージックであっても音の良い作品にしたいということは最初から考えていたことです。

杉山勇司氏

——— 1995年というと、Macをシーケンサーとして使い、ハード・シンセを鳴らすというプロダクションですか?

杉山 そうですね。シーケンサーは、Opcode Visionとかいろいろ触っていたんですが、この頃はEmagic Logic Audio 2.5がメインだったと思います。オーディオ・トラックでDigidesign Pro ToolsのTDMが使えるバージョンですね。ハード・シンセはOpcode Studio 5に繋ぎ、MIDIが付いていないものはKenton PRO-4でCVに変換して……。あとはDoepferのMAQ16/3も使っていましたね。MAQ16/3とPRO-4は、Five-Gに入荷した1号機だったと思います(笑)。

——— ハード・シンセはどのようなものを?

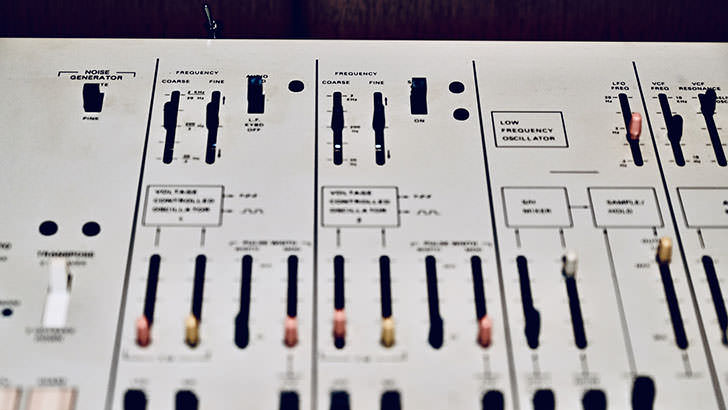

杉山 ローランド JUPITER-6、MKS-80、TR-909、TR-808、Sequential Circuits Prophet VS、Waldorf Microwave、OSC OSCar、ARP OdysseyがRev1とRev2の2台、Doepfer A-100、あとは音源ではなくフィルターですけど、Analogue Systems FB-3とか。それとARP 2600もありました。新しいシンセが欲しいなと思ってFive-Gに行ったらARP 2600とEMS Synthi Aが売っていて、どっちにしようか迷ってARP 2600を買ったんです。当時はARP 2600が35万円くらい、Synthi Aが50万円くらいで、まだまだ手に入れやすかったんですよ。ほぼ100%ハード・シンセですが、Digidesign Turbosynth SCやSampleCell IIも少し使ったような気がします。

Sequential Circuits Prophet VS (Image via Vintage Synth Explorer)

——— シンセごとのおおよその役割は決まっていたのですか?

杉山 ぼくの場合、良い音ができたら、そのシンセはその音専用機にしてしまうんです。だからどんどん台数が増えてしまう(笑)。そこから触るのはフィルターのカットオフやPWMくらいで。Prophet VSはデジタル・オシレーターで、金属系の音色が得意なシンセなんですけど、Curtisのアナログ・フィルターを通したときの音のこもり方がいいんですよね。Waldorf MicrowaveもCurtisのアナログ・フィルターを積んでいますけど、あっちはハイファイな音というか、Prophet VSとはだいぶ違う。Microwaveって、音の存在感があり過ぎるので、使う場面が限られるというか、ぼくはドローン系の音でしか使ってませんでした。賢ちゃん(注:SOFT BALLETの森岡賢氏)はよくベースで使っていて、メンバーから“存在感あり過ぎなんだよ!”って怒られてましたね(笑)。実際、トラックが埋め尽くされちゃうので、ミックスも大変なんですよ。OSCarも凄く好きなシンセで、あれは入っている波形がいいんです。シンプルなんですけど、波形の音が凄く良いというか。1980年代のデジタル・オシレーターを積んだシンセって、限られたメモリーの中に入っている波形が良かった。使えるメモリーの容量が小さいので、開発者が気持ちを込めて波形を入れ込んでいるのが分かります。MKS-80も好きなシンセでしたけど、難しくてなかなか良い音が出ませんでしたね。MKS-80やJUPITER-6は、藤井麻輝が使うのが上手すぎるんですよ(笑)。

——— 事務所の1室で作業されたとのことですが、シンセの出力は何にレコーディングされたのですか?

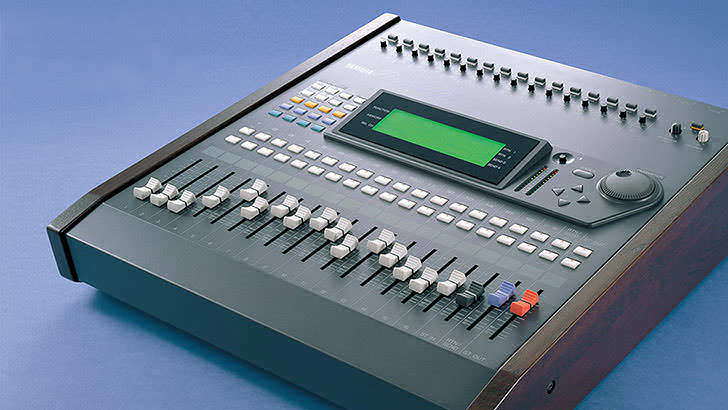

杉山 Logic Audioのオーディオ・トラックに限りがあったので、シーケンスを走らせたらDATに一発録りです。ミキサーはヤマハのDMR8とProMix 01で、あとDMP9も使ったと思います。Logic Audio上でのアレンジはほとんどせず、すべてのシーケンスを鳴りっぱなしにして、ミキサー側のミュートでアレンジを作っていきました。シンセのチューニングが落ち着くのを待ってから、フェーダー操作で一気に仕上げて。

当時としては画期的だったデジタル・ミキサー、ヤマハ ProMix 01(出典:ヤマハ株式会社)

——— 全体に浮遊感のあるサウンドが印象的です。リバーブはどのようなものを?

杉山 深めのリバーブは、DMR8内蔵のものがいちばん活躍したと思います。DMP9のリバーブも使いましたし、ヤマハのものがメインですね。当時発売されたばかりの20bitディレイ、D5000もこれらに組み合わせて使っていました。

——— 5曲目と6曲目はトーマス・フェルマン(Thomas Fehlmann)、7曲目はサン・エレクトリック(Sun Electric)、ボーナス・トラックの9曲目はシーフィール(Seefeel)がリミックスとプロダクションを手がけていますね。

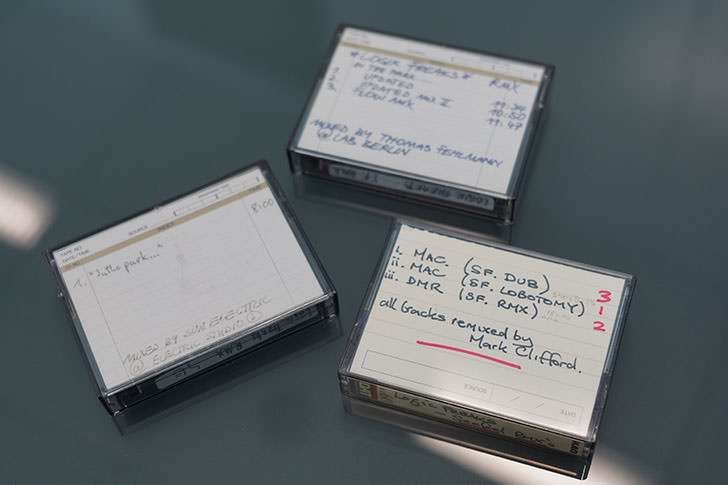

杉山 ダメ元でトーマス・フェルマンとシーフィールにお願いしてみたら、Mimiさん(注:小林”Mimi”泉美氏)が本当にコーディーネトしてくれて。サン・エレクトリックに関しては、トーマス・フェルマンが“きっと合うと思う”と推薦してくれたんです。一発録りのプロダクションだったのでマルチが無かったんですけど、リミックス用に各トラックをDATにモノで録って送りました。サン・エレクトリックのリミックスを聴いたNav Katzeのメンバーが、“この人たちは私たちときょうだいかもしれない”と言うくらい気に入って、『Gentle & Elegance』でもリミックスを頼むことになったんです。シーフィールにもNav Katzeのリミックスをお願いしましたね。

前作は“プリ・トーマス・フェルマン”、今作は“ポスト・トーマス・フェルマン”

——— そして今回、LOGIK FREAKSの約27年ぶりのセカンド・アルバム、『Revenge to Oneself/TANSTAAFL』も同時配信されました。このアルバムは新録なのですか?

杉山 すべて当時録り貯めていた曲で、2曲(注:5曲目の『Which Chain?』と7曲目の『A simple wonder to make』)は今回配信するにあたってプロダクションをやり直しています。昨年、Nav Katzeが全曲配信になったんですけど、そのときに昔のデータを整理していたら、LOGIK FREAKSの未発表曲のDATも出てきて。トーマス・フェルマンにリミックスしてもらえたのが嬉しくて、1枚目を発表した後もけっこう録り貯めていたんですよ。

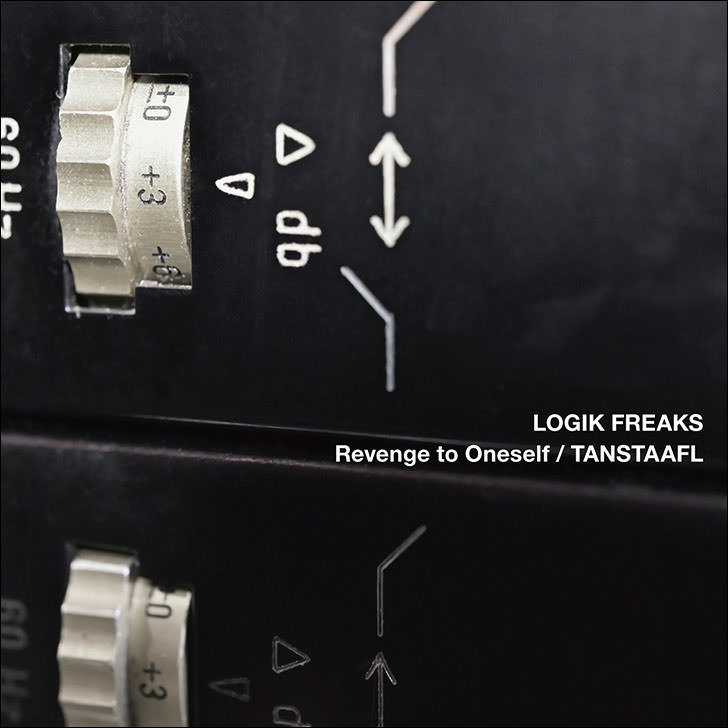

LOGIK FREAKS『Revenge to Oneself/TANSTAAFL』

——— トーマス・フェルマンのリミックスに触発されて。

杉山 そんな感じです。ファーストが“プリ・トーマス・フェルマン”なら、今回のアルバムは“ポスト・トーマス・フェルマン”というか。当のトーマス・フェルマンは、知らない話ですけど(笑)。でも、曲をまとめているうちに、違うタイプの曲も入れたいなと思って、5曲目と7曲目は少し手を加えてみることにしたんです。

——— 当時の曲ということは、マルチのデータは無かったのでは?

杉山 マルチは無くて、DATに録った2ミックスだけだったんですけど、アンビエント・テクノなので音数が少ないんですよ。だからAvid Pro Toolsに取り込んで、気に入ったシーケンスを繰り返してみたり、リミックスのようなプロダクションです。

——— DATからPro Toolsにはどのように取り込んだのですか?

杉山 家にDATが無かったので、レコード会社に頼んでデジタルで録り込んでもらいました。ぼくは当時から48kHzが好きではなかったので、DATから取り込んだデータは16bit/44.1kHzでしたね。

トーマス・フェルマン、サン・エレクトリック、シーフィールのリミックス・トラックが収録されたDAT

——— 新たに音を足したりもしたのですか?

杉山 少し前からシンセに再度ハマっていたこともあり、けっこう足しました。Moog Music DFAM、コルグ minilogue xd、リイシューのARP Odyssey、ローランド JU-06A、Modal Electronics ARGON8とかを使って。最初に手に入れたのはDFAMなんですが、ドラムの差し替え用に何か良い音源は無いかと探したのがきっかけなんです。Linn DrumやTR-808を買い直すのも違うかなと思い、DFAMを手に入れてみたんですが最初はちょっと難しかったですね(笑)。触っているうちにどんどんおもしろくなっていきましたけど。ARGON8はProphet VSの代わりになってくれることを期待して導入しました。リイシューのARP Odysseyは、凄く良く出来ているとは思うんですけど、オリジナルと違ってフィルターが発振しないのが残念ですね。なのでレゾナンスで作るパーカッションだけは、壊れかけてるオリジナルのOdysseyを使いました。

最近お気に入りのシンセというModal Electronics ARGON8をプレイする杉山氏(撮影協力:Five-G Music Technology)

——— それらのハード・シンセをPro ToolsのMIDIトラックで鳴らして?

杉山 そうです。昔と違って今のバージョンのPro ToolsはMIDI機能がかなり使えますよ。アーティキュレーションとかを細かく打ち込んだりする人には物足りないかもしれませんが、ぼくがやりたいと思うことはすべてできる。iPadアプリのAvid Controlを使えば、コントロールも凄く便利ですしね。唯一欲しいのは、アルペジエーター。これはかなり前からAvidの人にリクエストしているんですけど(笑)。

——— ソフト・シンセは使わなかったのですか?

杉山 Native Instruments KONTAKTを使ったくらいですね。でも昔のサンプラーと比べると凄く面倒。サンプラーを使いたかったので、いろいろ試してみたんですけど、AKAI S1000のような“ちょうどいいサンプラー”が無いんですよ。でも、サンプルをKontaktに取り込む際にデータを16bit/44.1kHzに落としてみたら、何だか良い質感になって、当時の気持ちを思い出しましたね(笑)。Pro Toolsは32bit float/88.2kHzなんですけど、ループには16bit/44.1kHzが合っているんだなって。それはおもしろい発見でした。

いわゆるシンセ音源に関しては、ソフト・シンセの中にも良いものはあるんですけど、コントロール面でやっぱり限界を感じてしまいます。ArturiaのProphet-VS Vも音は良いんですが、実機と比べると良いポイントを見つけるのに苦労するんですよ。マウスだと、なかなか良い場所に辿り着けないというか。もちろん、ソフト・シンセだけでカッコいい音楽を作っている人もいますし、慣れの問題かもしれないですけど。

ARP ODYSSEY

コルグ minilogue xdとModal Electronics ARGON8M

——— ハード・シンセの出力は、どのようにPro Toolsに取り込んだのですか?

杉山 Avid Pro Tools | MTRXを使って、32bit float/88.2kHzでコンバージョンして。今はハード・シンセを良い音で取り込めるアウトボードをたくさん持っているので、それが昔と違うところですね。例えばDFAMを取り込む際は、TC Electronic TC1140をサチュレーター的に使いましたし、その他のシンセも自作の真空管プリアンプやTelefunkenのプリアンプを通して色付けしました。最近ぼくが気に入っているNeumannやTelefunkenのアクティブ・フェーダーも必ず通しましたし、素でそのまま録るということはありませんでした。

——— Pro Tools上での作業についておしえてください。

杉山 個別に使ったプラグインはリズム・トラックにNomad Factory MAGNETIC IIくらいで、マスター・トラックのプラグインはいつもの組み合わせですね。Nomad Factory BBE Sonic Maximizer、Plugin Alliance Noveltech Character、Avid Heat、Sonnox Oxford Inflator、Softube Weiss MM-1といったところで、EQは自作の真空管EQがメインです。

『Which Chain?』のPro Toolsセッション。表示されているプラグインは、Nomad Factory MAGNETIC IIとSonnox Oxford Inflator

——— Oxford InflatorとWeiss MM-1は、どのような使い分けになるのですか?

杉山 Oxford Inflatorはコンプ/リミッターといった使い方ではなく、倍音を加えることで高域にクセを付けられるのがいいんです。昔からめちゃくちゃ気に入っているプラグインで、もうどこでも使ってますね。Weiss MM-1は、マキシマイザーとして使っています。

——— 今作の5曲目『Which Chain?』は後日、Dolby Atmosバージョンも公開される予定と伺っています。

杉山 Dolby Atmosに関しては、音楽をミックスする上で新しい技術ですし、前々から注目していたんです。今回、Dolby Atmosでミックスをする機会をいただいたので、LOGIK FREAKSとNav Katzeの曲でチャレンジしてみることにしたんです。その結果がどうなったかについては、近日行われるAvidのオンライン・セミナーでお話ししますので、ぜひご参加ください(注:オンライン・セミナーは9月22日(木)に開催されます。詳しくは、こちらのページをご覧ください)。

——— 最後に、今後の予定をおしえてください。

杉山 LOGIK FREAKSについては、リミックス的に作った曲がもう2曲あるので、何らかの形で発表できればと思っています。それと秋の『RECORD STORE DAY』に合わせて、Nav Katzeのアナログ盤が2枚、JET SETから発売になります。『うわのそら』以前の曲をコンパイルした『FRAGMENT DAISY』というアルバムと、テクノ期の曲をコンパイルした『FRAGMENT LILAC』というアルバムの2枚で、アナログ盤で出せるのは凄く嬉しいですね。この前、テスト・プレスのラッカー盤を試聴したんですが、とても良い音でカッティングされていて安心しました。2枚とも限定発売なので、気になる方は早めの予約をおすすめします!

Nav Katze『FRAGMENT DAISY』

Nav Katze『FRAGMENT LILAC』