FEATURE ARTICLE

ローランド TR-1000 製品開発ストーリー 〜 開発者が語る、TR-808/TR-909のアナログ音源を継承した“究極のリズム・マシン”の誕生秘話

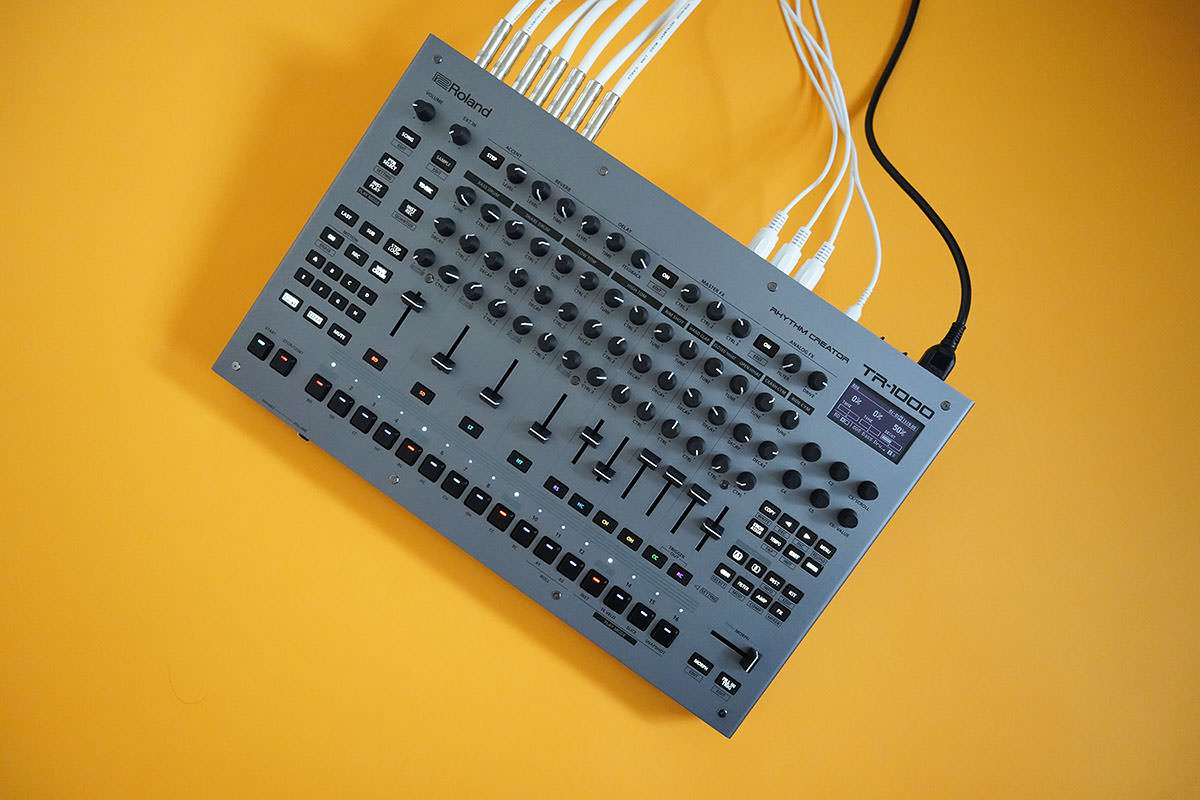

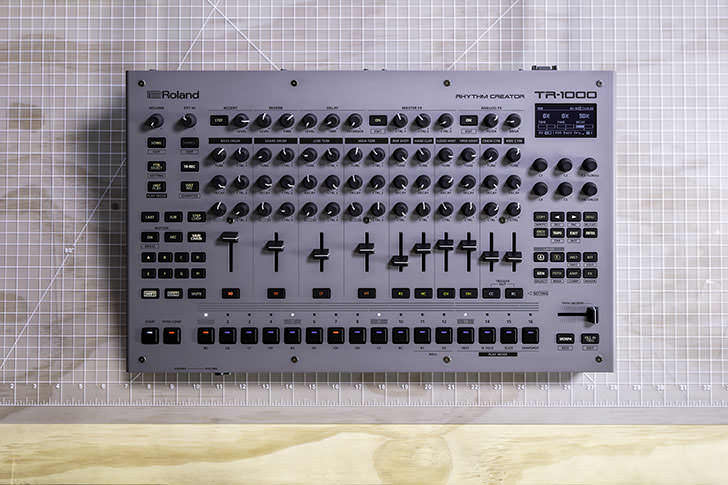

ローランドの話題の新製品「TR-1000」の国内販売が、いよいよ明日(2025年10月11日)開始されます。先週水曜日(2025年10月1日)に発表された「TR-1000」は、ローランドが約4年もの開発期間を投じて完成させた新しいフラッグシップ・リズム・マシン。名機TR-808/TR-909から受け継いだアナログ音源、ACB/PCM/サンプリングを網羅したデジタル音源、伝統のTR-RECを進化させた高機能シーケンサー、JUPITER-6を元に開発されたアナログ・フィルター、さまざまなタイプの歪みに対応するアナログ・ドライブ、豊富なデジタル・エフェクトを、スペースグレイ色の筐体に凝縮した“究極のリズム・マシン”です。メイン出力のほか、10トラックすべてを個別に取り出せるパラ出力も備え(アナログ音源はAD/DAせずに出力可能!)、ヴィンテージ・マシンやモジュラーシンセと連携できるクロック入出力やCV入力も搭載。パソコンとオーディオ/MIDI信号をやり取りできるUSBオーディオ・インターフェース/MIDIインターフェース機能も備えています。

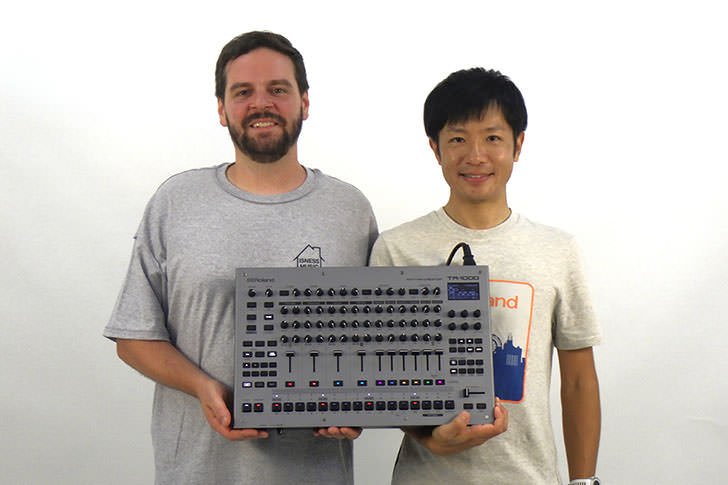

はたして“究極のリズム・マシン”「TR-1000」は、どのようなコンセプトで誕生した製品なのか。その開発秘話をプロジェクト・チームのメンバーに伺ってみることにしました。取材に応じてくださったのは、ローランド株式会社 RJA Electronic Instrument事業本部 Piano & Synthesizer事業部 Synthesizer企画グループの田原大地氏とピーター・ブラウン(Peter Brown)氏のお二人です。既に予約が完了している方はもちろん、購入を検討している方、気になっているという方はぜひご一読ください。

過去のマシンの単なるコピーはやりたくなかった

——— TR-808/TR-909直系のアナログ音源を搭載したリズム・マシン「TR-1000」は、10月1日の発表以来、世界中で大きな話題になっていますが、まずは開発のスタート・ポイントからおしえていただけますか。

田原 弊社の製品ラインナップに無い、“フラッグシップ・リズム・マシン”を作りたいという想いから開発プロジェクトはスタートしました。2018年に発売したTR-8Sは、AIRAシリーズのコンセプトを継承したミドル・レンジで、より高価格帯のフラッグシップと言えるリズム・マシンが無いなと。フラッグシップ・リズム・マシンに対するお客様の期待も大きかったですし、TR-808やTR-909といった名機を世に送り出してきた弊社が、そのレンジを放っておくのはもったいない。そんな想いから開発プロジェクトがスタートしたんです。

——— それがいつ頃の話ですか?

田原 約4年前の2022年のことです。私が開発側のマネージャーで、ピーターがプランニング側のマネージャーです。開発チームは15名ほどで、普段はアメリカにいるピーターと、サンプラー担当のエマニュエル以外は全員浜松のメンバーです。

ピーター 私は普段、ニューヨークに近いコネチカット州にいて、今回の開発メンバーで海外に住んでいるのは私とエマニュエルだけですね。

——— ピーターさんはローランドに入社されてから長いのですか?

ピーター 2014年に入社しました。私はボストンのバークリー音楽大学出身で、大学では“EPD(Electronic Production and Design)”というオーディオ・エンジニアリングに特化した特別なカリキュラムを専攻しました。ですので、音楽だけではなくDSPといったテクノロジーについても造詣があります。大学卒業後はロサンゼルスに移り、フリーランスで映画音楽の制作に関わっていたのですが、もともと楽器に興味があったので、テック・サポートとしてローランドに入社したのです。子どもの頃はJUNO-Dを使っていましたし、映画音楽の制作に関わっていたときはV-Synth XTを愛用していましたから。

ローランドでは最初の世代のAIRAシリーズのサポートを担当した後、ニューヨークに移ったあたりから少しずつマーケティングの仕事が増えていきました。プロダクト・スペシャリストとしてTR-8Sのデモ・ビデオでパフォーマンスした経験もあります(笑)。その頃から出張で日本を訪れることも増え、浜松のスタッフと話をしているうちに、製品開発にも興味を持ち始めました。今回の「TR-1000」ではプランニング側のマネージャーとして開発に関わりましたが、製品開発がどのように進んでいくのか分からなかったので、そのあたりは田原さんにサポートしてもらいました。

田原 私はローランドに入社して約12年で、開発メンバーの一員としてAIRAシリーズのTB-3やVT-3に関わりました。その後はSP-404MKIIのエフェクト部分などを手がけましたね。

開発チームの田原大地氏(写真右)とピーター・ブラウン(Peter Brown)氏

——— “フラッグシップ・リズム・マシン”ということ以外に、今回の製品開発でのテーマはありましたか。

田原 どうせ作るのであれば、これまでに無い新しいリズム・マシンにしたいと思いました。

ピーター 過去のマシンの単なるコピーはやりたくなかったんです。

田原 メインの音源としては当初から『ACB(Analog Circuit Behavior。ローランドが開発したアナログ回路を部品レベルから忠実に再現する技術)』を考えていたのですが、TR-808やTR-909といったレジェンド・マシンの音色を単に再現した『ACB』ではなく、新しい音色を作り出せる新開発の『ACB』を搭載しようと。具体的には、デジタル領域でサーキット・ベンドさせたりして、『ACB』の可能性をさらに追求しようと思ったのです。新開発の『ACB』を使って、新しい音楽を作り出せるリズム・マシン。そういったイメージで製品開発はスタートしていきました。

ピーター でも、プロジェクトがスタートして早い段階で、『ACB』はもの凄く優れた技術だけれども、やはりアナログ回路にはアナログ回路ならではの良さがあるということに気づいたんです。『ACB』とアナログ回路、どちらも完璧というわけではないので、それだったら両方搭載した方がいいだろうと。

田原 フラッグシップを標榜するのであれば、使い手が求めるあらゆるサウンドに対応できるマシンでなければならない。アーティストさんへのインタビューでも、アナログ音源に対する要望は多かったですし、それならばデジタル音源とアナログ音源の両方を搭載したハイブリッド構成のリズム・マシンにしようと思ったんです。

ローランドの新しいフラッグシップ・リズム・マシン「TR-1000」

——— ローランドは、もうアナログ音源を積んだリズム・マシンは作らないだろうと思っていたので、「TR-1000」の仕様を知ったときは本当に驚きました。約40年ぶりにアナログ音源を搭載することに、社内で異論はありませんでしたか?

田原 正直、アナログ音源を積んだリズム・マシンは、もうやらないスタンスでしたので、さまざまな意見がありました。アナログ音源を搭載する/しない以前に、できないんじゃないかという意見もありましたしね。ただ今回目指したのは、フラッグシップとなる製品で、開発期間や予算面で少し余裕があったんです。それだったらアナログ音源に再度取り組んでみようということになり、その方向性が決まった時点では反対意見はほとんどなかったですね。

——— 「アナログ音源を搭載する/しない以前に、できないんじゃないかという意見もあった」とのことですが、アナログ音源というのは、やはり難しいのでしょうか。

田原 大変です。まず、当時の部品で手に入らないものも少なくないですし、たとえ調達できたとしても、部品自体にバラつきがあるんです。部品の品質が一定ではないということは、当然個体ごとに出音が違ってしまいますし、中には壊れているものあったりする。何枚か試作した音源ボードの中には、ノイズしか出力しないものもありました。このようにアナログ音源の開発だけでかなり時間がかかることは予想できたので、検討の段階では“コストに見合わないんじゃないか”という意見があったんです。

——— 「TR-1000」が搭載しているアナログ音源についておしえてください。TR-808/TR-909の回路を現在の部品で組み上げた音源なのでしょうか。

田原 16種類のアナログ音源を搭載しているのですが、基本的にはオリジナルTR-808/TR-909の回路を再現しています。しかしまったく同じではありません。なぜかと言えば、社内に保管してあった当時の回路図どおりに作っても、TR-808/TR-909と同じ音にならなかったからです。その理由としては、当時の回路図に間違いがあったり、また使用している部品が完全に同一ではないということが考えられます。そこで私たちはTR-808/TR-909と同じ音を得るために、回路を少し修正したり、部品の定数を変更したりしました。しかし基本的にはTR-808/TR-909の回路と言っていいと思います。

——— オリジナルTR-808/TR-909は、製造年によって使用されている部品や回路が異なりますが、どのリビジョンをリファレンスにしたのでしょうか?

ピーター TR-909に関しては、より音の調整がなされて音楽的な後期型をリファレンスにしました。一方、TR-808に関しては、スネアは初期型が良いという意見があったり、音源によって評価が違いましたので、オリジナル・マシンを複数台用意し、キックはこの個体、タムはこの個体といった感じで、音源によってリファレンスを変えました。

TR-808/TR-909のアナログ音源を現代のコンポーネントで忠実に再現

——— パラメーターの可変範囲など、オリジナル・マシンと違う部分もあるのですか?

田原 そうですね。TR-808やTR-909は、改造が施されたマシンなどもありますが、「TR-1000」ではそういった音も出せるようになっています。それとトリガー回路に関しては、デジタルで作り直しました。なぜ作り直したかと言うと、「TR-1000」はハイブリッド音源のリズム・マシンなので、オリジナルと同じ回路でトリガーすると、アナログ音源とデジタル音源で微妙なレーテンシーが生じてしまうからです。ですので、アナログ音源とデジタル音源が同じタイミングで発音するような仕掛けを入れています。

——— 出音について、最終的に“これでOK”という判断はどのように下したのですか?

ピーター アーティストさんのレビューによるところが大きかったですね。こちらから音源を送ってアーティストさんにレビューしてもらったり、逆に開発過程で、アーティストさんが録音した音源を送ってもらうこともありました。リファレンスとなるオリジナル・マシンも、すごく状態の良い個体はもちろん、あえてあまり良くない個体も用意したりして、いくつもの個体と聴き比べを行いましたね。

——— 今回、久しぶりに開発に取り組んで、アナログ音源はやはり違うという感じですか?

田原 そうですね。アナログ音源をデジタルでモデリングする際、波形を細かく合わせ込むわけですけど、まったく同じ波形にしても、デジタル音源では出ない帯域というのがあるんですよ。それはものすごく高い帯域だったりするのですが、その帯域がアナログ音源だとしっかり出ているんです。それはデジタル音源とは違うところですね。

ピーター いちばん分かりやすいのは、TR-808のハイハットだと思います。何て言うか、アナログ音源の808ハイハットは、すごく“エアー”が感じられるんですよ。アナログ音源というと、低域の太さだったり温かみが評価されがちですけど、個人的にはハイ・エンドが違うなと感じています。それは今回の開発で、おもしろいなと思ったのと同時に、驚いた部分でもあります。

——— アナログ音源の後段にはアナログVCAが搭載されているようですが、なぜそのような仕様にしたのですか?

田原 今回、多くのアーティストさんにお話を伺ったのですが、シーケンスはリズム・マシン側で組むけれども、ミックスはパラ出力を活用して外部ミキサー側で行うというワークフローの方が多かったんです。しかし打ち込みはリズム・マシン、ミックスはミキサーというのは操作しにくいという話だったので、アナログ音源のダイレクト・アウトすべてにアナログVCAを搭載することにしました。これによってパラ出力時も、「TR-1000」のフェーダーを使ってミックスすることが可能になります。このアナログVCAは、あくまでもレベル操作用に搭載したものなので、VCAの上げ下げで音色は極力変化しないように設計しました。

アナログ音源をパラで出力する際は、フェーダーでVCAをコントロールできる

——— アナログ音源は、AD/DAを通さずに出力することもできるのですか?

田原 ダイレクト・アウトからは、AD/DAを通らないピュアなアナログ信号が出力できます。

——— 「TR-1000」には、アナログ・フィルターとアナログ・ドライブという2種類のアナログ・エフェクトも搭載されています。音源だけでなくエフェクトもアナログで搭載したのはなぜですか?

田原 アナログ・エフェクトに関しては、アナログ音源よりも先にアイディアがありました。開発当初は、メインの音源として『ACB』を考えていましたので、後段にアナログ・エフェクトを搭載して、音に温かみを加えられるようにしようと思ったんです。

——— アナログ音源のTR-808とTR-909のように、アナログ・フィルターでも元になっているマシンがあるのですか?

田原 「TR-1000」のアナログ・フィルターは、JUPITER-6のフィルター回路を元に設計しました。今回、通すだけで音が良くなるようなフィルターを搭載したかったので、倍音が少し変化するJUPITER-6のフィルターが最適だろうと思ったんです。通しただけで、いい感じに歪んでくれますし、フィルターのかかり具合もダンス・ミュージックとの相性がいいので。

JUPITER-6のフィルター回路を元に開発されたアナログ・フィルター

——— アナログ・ドライブは、BOSS製のストンプが元になっているのですか?

田原 ギター用のドライブ回路は、通すと音が痩せてしまう傾向にあるので、「TR-1000」のために設計したオリジナルの回路を搭載しています。具体的には、入力音を単純に潰して歪ませる回路ではなく、低域の太さを維持したまま歪ませる回路というか。微妙なサチュレーションから過激な歪みまで、しっかり微調整できるチューニングが施してあります。

ピーター しっかり“悪い歪み”も得られるドライブです(笑)。

田原 ノブを上げていくと、ミッド・レンジが太くなっていって、さらに上げると過激に歪んでいきます。少しの操作で一気に歪んでしまうようなドライブではありません。それと今回、オフセットというパラメーターを用意したのですが、これによって波形の正と負の歪みの量を変えられるのもポイントです。

“音づくりに集中できるマシン”を目指し、デザインはシンプルに

——— アナログ音源とACB音源だけでなく、PCM音源とサンプリング機能も搭載したのはなぜですか?

田原 PCM音源はTR-8Sから引き継いだものなのですが、TR-8Sでできたことが「TR-1000」でできないというのは、フラッグシップ・マシンとして良くないだろうと。サンプリング機能に関しては、今回の「TR-1000」ではハウスやテクノだけでなく、ヒップホップやドラムンベース、ダブステップなど、幅広いジャンルに対応できるマシンを目指したので、必須の機能だなと思いました。ドラムンベースといった音楽では、スライサーは不可欠ですからね。

——— サンプリング機能についておしえてください。

田原 基本的には、SP-404MKII譲りの機能となっています。注目していただきたいのは、タイム・ストレッチの“Classic”という新しいアルゴリズムで、これによってヴィンテージ・サンプラーのような粗い処理が可能になっています。

ピーター 古いサンプラーで無理に引き伸ばしたジャングル・スタイルですね(笑)。

田原 タイム・ストレッチという処理は、波形を細かく切り刻んで引き伸ばすわけですけど、ピアノなどの音階のある楽器とドラムでは、適したアルゴリズムが違ってくるんですよ。新しい“Classic”では、ドラムに特化したチューニングを施しています。

ピーター ノン・ディストラクティブにサンプルをスライスする“非破壊スライサー”も新しい機能です。「TR-1000」では、サンプルをスライスしても、元の状態に瞬時に戻すことができるんですよ。これは珍しい機能なのではないかと思います。そしてバラバラにしたスライスは、個別の音源としてTR-RECでプログラムできるので、SP-404MKIIとはまた異なるトラックメイクが可能です。

ヴィンテージ・サンプラーでタイム・ストレッチしたかのような質感も再現できる

——— アナログ/デジタル合わせて、最大14つの音源を同時に発音させることができる仕様ですが、サミング部分での飽和感を回避するために特別な処理を行ったりしていますか?

田原 14つの音源をサミングするということは、サミング時に14倍になるわけですけど、内部のDSPのヘッド・マージンには十分な余裕があります。ただ、DAの段階で0dBを超えると当然クリップしてしまうので、それを回避するためのクリッパーやリミッターを搭載しています。もちろん、クリップしないようにレベルを下げれば、クリッパーやリミッターを使う必要はありません。

それとサミング処理はデジタル領域で行われるわけですが、アナログ音源の出力は1つずつADされる設計になっています。ベロシティの大小関係なく、何も加工せずにADされる。ですので、複数のアナログ音源を同時に鳴らしても、そこで歪みは発生しない設計になっています。

——— シーケンサーは伝統のTR-RECを継承しているようですが、新機能はありますか?

ピーター トラック・セッティングの“START”パラメーターで、発音のタイミングを細かく調整できるようになりました。「TR-1000」は、マイクロ・タイミングに対応した初のTRシリーズなんです。

田原 “START”パラメーターでは、発音タイミングを早めたり遅らせたりできるので、従来のTRシリーズでは難しかったグルーヴを作り出すことができます。それと従来のTRシリーズのシーケンサーは、打ち込んだパターンは基本的にクォンタイズされましたが、「TR-1000」ではクォンタイズせずに入力することもできます。アンクォンタイズでも入力できる仕様に合わせて、シーケンサーの解像度も従来よりも高めています。

発音タイミングを細かく調整できるシーケンサー

——— 今回、デザイン面ではどのようなコンセプトがありましたか?

ピーター TR-909と世代を超えてつながっているデザインということは考えましたね。TR-909は、ハイブリッド音源を搭載した最初のリズム・マシンですし、今回の「TR-1000」も同じ構成なので。それとデトロイトのアーティストからたくさんフィードバックをもらったのですが、最初のAIRAシリーズは光が眩しすぎるという意見があったので(笑)、今回はシンプルに質実剛健なデザインにしました。

田原 余計なものを排除したシンプルなデザインには、“とにかく音づくりに集中できるマシン”であるというメッセージを込めています。あとは今、ピーターが言ったようにTR-909をリスペクトしたデザインで、同じサイズにしようと。スタジオ・ユースに合ったサイズ感で、操作していても不意にフェーダー製品本体が動かない安心感がありますね。

余計な装飾や色使いを排したシンプルなデザイン

——— 「TR-1000」という型番については?

ピーター 楽器や音響機器は、フラッグシップやマイルストーンとなる製品は4桁の型番というのが多いんです。たとえばSSLのSL4000だったり、ローランドの一部の製品もそうだったりします。とはいえ、“TR-9000”だとTR-909に、“TR-8000”だとTR-808に寄っている感じになってしまうので、シンプルで呼びやすい「TR-1000」でいくことにしました。

——— 完成までに苦労した点というと?

田原 やはりアナログ回路ですね。抵抗やコンデンサーは少なからず誤差があるのですが、できるだけ誤差が少ない部品を選定するのにすごく時間がかかりました。また、アナログ回路は動作が安定しないので、そこも苦労した部分です。特にアナログ・フィルターのカットオフだったり、アナログ・ドライブの歪み具合というのは、波形で目に見えてしまうので、そこを安定させるのはかなり苦労しました。

ピーター アナログ音源の出音をジャッジするのも難しかったですね。何が正解か分からなかったので、できるだけ多くのレビューを実施しました。

——— 「TR-1000」で特に気に入っている点をおしえてください。

ピーター いちばんはサウンドですね。すごく音がいい。それと、ちゃんとプレイすることができる、“本物の楽器”に仕上がっている点も私にとっては重要です。「TR-1000」はコンピューターではありません。ピアノやヴァイオリンのように、ノブやフェーダーをつかってプレイできる楽器なんです。

田原 私が気に入っているのは、右下に備わっている『MORPH』スライダーですね。『MORPH』スライダーは、ノブを好きなだけアサインして、コントロールできる機能なのですが、とてもおもしろい効果を作り出すことができます。たとえば、フィルターのカットオフ、ディレイのレベル、リバーブのレベルをアサインしておけば、シーケンサーを操作しながらでも、指1本でそれらのパラメーターを変化させることができるんです。

複数のパラメーターを指1本でコントロールできる『MORPH』スライダー

——— これからショップで「TR-1000」をチェックする人に、おすすめのプリセットはありますか?

ピーター 1-1番の『Dub Techno』ですね。キックの音がすごく良いのでぜひ聴いてほしいです。それと1-2番の『Groovy Beach』は、すべてサンプリングなのですが、これもすごく良い音ですね。『MORPH』スライダーの効き具合をチェックしたい場合は、1-7番の『Slide MORPH !』というプリセットがおすすめです。『MORPH』スライダーの操作で、サウンドが劇的に変化します。

田原 私のおすすめは、2-3番の『eVAporate』です。これはアナログ音源やサンプル音源は使用せず、すべてヴァーチャル・アナログのデジタル・オシレーターのプリセットなのですが、かなり音が作り込まれています。シーケンサーのサイクルや内部のサイドチェーンを使って、かなり仕事人的なことをやっているので、ぜひチェックしてみてください。

——— 海外では既に出荷されているようですが、どのショップも軒並み品切れ状態で、ものすごい反響ですね。

ピーター めちゃくちゃ嬉しいですね。

田原 正直、ここまで反響があるとは思っていませんでした。すごくマニアックな製品なので、一部の人には響くとは思っていたのですが、これだけたくさんの人に購入していただけるとは本当に驚きです。発売後もファームウェアのアップデートで、音源の更新や新しいエフェクトの追加を考えていますので、ぜひ期待していただければと思います。

ピーター やりたいことはたくさんありますが、他は秘密です(笑)。

——— 本日はお忙しい中、ありがとうございました。