SYNTH & MACHINE

ローランド、TR-808/TR-909直系のアナログ音源を搭載した新型リズム・マシン、「TR-1000」を発表…… 一切の妥協を排して開発された“究極のリズム・マシン”のすべて

ローランドが新製品、「TR-1000」を発表。同社が一切の妥協を排して完成させた、“究極のリズム・マシン”が間もなく発売になります。

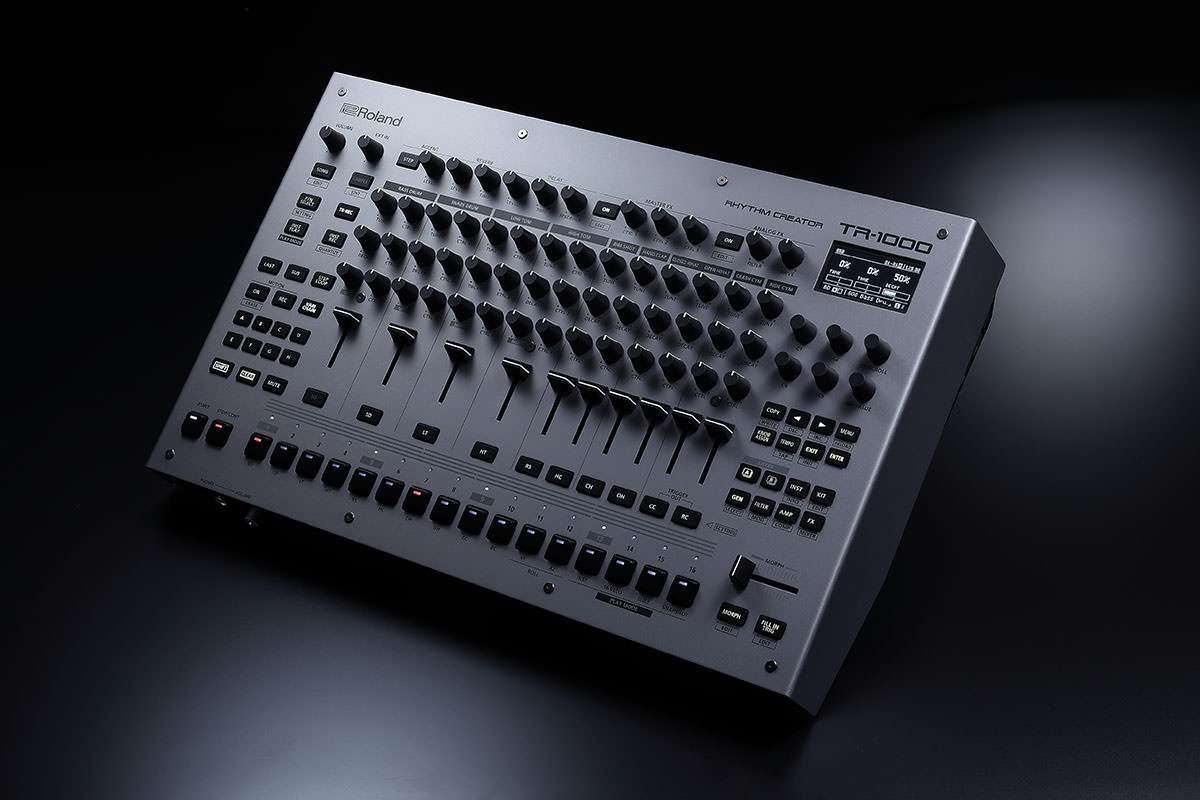

ローランド「TR-1000」

噂のマシンが、遂にベールを脱ぎました。来週土曜日(2025年10月11日)に販売が開始される「TR-1000」は、アナログ音源とデジタル音源(ACB/FM/PCM/サンプル)の両方を搭載した高機能なリズム・マシン。ローランドがリズム・マシンにアナログ音源を搭載するのは、なんと約40年ぶりのことで、名機TR-808/TR-909のアナログ音源が16種類備わっています。もちろん、TR-808/TR-909の回路がそのまま搭載されているわけではなく、実機の回路を現代のコンポーネントを用いて忠実に再現した上で、音色の変化の幅とダイナミック・レンジを大幅に拡張。まるでサーキット・ベンドされた実機のように(あるいはそれ以上に)、ピッチやディケイを変化させることが可能になっています。さらにこのアナログ音源は、デジタル回路を通さずに(アナログのシグナル・フローのまま)出力することも可能で、出力段にはなんとアナログVCA(!)も搭載。まさしく「TR-1000」は、公式にアップデートされたTR-808/TR-909、オリジナル・モデルの発売から40年以上の年月を経て誕生した“808 MK2&909 MK2”と言っても過言ではないでしょう。TR-808/TR-909の実機を所有されている方も、「TR-1000」の出音と音色変化の幅を体験すれば、間違いなく食指が動くはずです。

筐体は無駄な造形や着色を排したシンプルかつモダンなデザインで、業務用機器のような質実剛健な印象を受けます。モノトーンのカラーリングは、写真によってはシルバーのようにも見えますが、実物はApple製品の“スペースグレイ”に近い印象。操作面のパネルはアルミ製、シャーシは堅牢なスチール製とのことです(ちなみにパネルの傾斜角は、TR-909とほぼ同じとのこと)。筐体サイズは、横幅486mm×奥行き311mm×高さ125mmと最近のリズム・マシンにしては大型で、横幅はTR-909と(スペック上は)完全に同一(TR-909は、横幅486mm×奥行き300mm×高さ105mm。TR-808は、横幅508mm×奥行き305mm×高さ105mm)。重量は5.5kgと、アナログ回路が多いからか、かなりずっしりとしています(TR-909は4.5kg、TR-808は5kg)。なお、電源はアダプターではなく内蔵型で(100〜240V、50/60Hz対応のユニバーサル・タイプ。端子は3芯)、この仕様からも妥協なく設計されていることが伺えます。

筐体サイズは横幅486mm×奥行き311mm×高さ125mmで、横幅はTR-909と完全に同じ

背面。電源はアダプターではなくユニバーサル・タイプを内蔵

各種端子類は、前面左下に配されたヘッドフォン出力(6.3mm。専用ボリューム・ノブを装備)以外、背面に集約。オーディオ入出力はすべて6.3mmのフォーン端子で、ミックス出力(ステレオ)、10系統のインディビュアル出力(トリガー出力としても機能)、アナログ・エフェクト出力(ステレオ)、エクスターナル入力(2系統)が備わっています。他のマシンやモジュラーシンセと連携できるコントロール入出力は3.5mmのミニ端子で、トリガー入力、トリガー出力、内蔵フィルターを外部からモジュレーションできるCV入力、クロック出力、ペダル・コントロール入力(この端子のみ6.3mmのフォーン)を装備。MIDI入出力はミニ端子ではなく5pinのDIN端子で、1系統の入力と2系統の出力を備え、出力はヴィンテージ・マシンを同期できるDIN SYNCにも対応しています。そしてUSB端子は、パソコンと接続するためのType-C端子と、USBメモリや各種コントローラーなどを接続するためのType-A端子の2ポート実装。パソコンと接続した場合は、USBオーディオ・インターフェース/MIDIインターフェースとして機能し、ミックス出力と10系統のインディビュアル出力をUSB経由で送信することができます。また、無償で提供されるMac/Windows用ソフトウェア『TR-1000 App』を使って、パソコン側で音色をエディット/管理することも可能。Type-A端子では、USBメモリ経由でサンプル用のオーディオ・ファイルをインポート/エクスポートすることができます(WAV/AIFF/MP3のインポートに対応。『TR-1000 App』使用時は、FLAC/M4Aのインポートにも対応)。

ヴィンテージ・マシンと連携できるトリガー入出力やクロック出力も装備

CV入力が備わっているので、モジュラーシンセでフィルターをモジュレーションできる

それでは「TR-1000」の核となる音源部を見ていくことにしましょう。搭載されているアナログ音源は、TR-808が10種類(BD/SD/LT/HT/RS/HC/CH/OH/CY/CB)、TR-909が6種類(BD/SD/LT/HT/RS/HC)の合計16種類。ミッド・タムが省かれているのは、音色変化の幅の拡張によって、ロー・タム&ハイ・タムを使えばミッド・タムの音域がカバーできるからとのことです。一方のデジタル音源は、ローランド独自のモデリング技術=ACB(Analog Circuit Behavior)の音色が75種類、FMの音色が7種類、PCMの音色が340種類、サンプルが2,121種類スタンバイ。ACBは従来の機種と同じ内容ではなく、「TR-1000」のためにアップデートされたもので、TR-808/TR-909をモデリングした21種類の音色は、デジタル領域でサーキット・ベンド(!)されているのがポイントです。その結果、音色変化の幅はアナログ音源以上で、シンセサイザーのような感覚で音づくりが可能。アナログ音源とは違い、ピッチも正確に設定できるため、ステップごとにノートを設定し、TR-808のキックで音階演奏することもできます。サンプリング機能は、16bit/48kHz/ステレオ/最長16分のサンプルに対応し、64GBのストレージを内蔵(ファクトリー・サンプルで約18GBが使用済みで、空き容量は約46GB)。2系統のエクスターナル入力だけでなく、「TR-1000」自体の出力を内部でサンプリングすることも可能で(ミックス出力だけでなく、個別のトラックや選択した複数トラックの出力のサンプリングにも対応)、タイム・ストレッチやサンプル・スライスといった編集機能も充実しています。

本格的なサンプリング機能も搭載。64GBのストレージを内蔵

そして「TR-1000」では、これらの音源(アナログ/ACB/FM/PCM/サンプル)を“ジェネレーター”として扱い、2種類のジェネレーターを組み合わせた4本のレイヤー・トラックと、1種類のジェネレーターを割り当てた6本のシングル・トラック、合計10本のトラックを使ってリズム・パターンを作成することが可能(つまり、最大で14種類のジェネレーターを同時に使用することが可能)。パネルを見ると、“BASS DRUM”や“SNARE DRUM”とプリントされたストリップが10本並んでいますが、左半分の4本のストリップ(それぞれエンコーダーが6基備わったストリップ)がレイヤー・トラック、右半分の6本のストリップ(それぞれエンコーダーが3基備わったストリップ)がシングル・トラックとなります。上部には“BASS DRUM”や“SNARE DRUM”といったキット名、エンコーダーには“TUNE”や“DECAY”といったパラメーター名がプリントされていますが、このラベルに従う必要はなく、すべてのトラックにキック系の音色を割り当て、“TUNE”とプリントされたエンコーダーに別のパラメーターを割り当てることも可能。すべてのトラックを同一のジェネレーターで埋め尽くすこともでき(アナログ音源に関しては、1つの音色につき搭載している回路は1つなので、同じ音色を複数同時に使用することは不可能)、ACBのTR-808キックだけを10本並べたり、すべてのトラックにサンプルを割り当てることもできます。

アナログ音源とデジタル音源(ACB/FM/PCM/サンプル)の両方を搭載

伝統のTR-RECをさらに進化させたステップ・シーケンサーは、10トラック(レイヤー・トラック×4、シングル・トラック×6)+トリガー出力専用トラックという構成で、最大128種類のパターン(パターンごとに最大8種類のバリエーションと、最大4種類のフィル・イン)を組んで、最大16種類のソングを作成することが可能。もちろん、TR-RECのステップ入力だけでなくリアルタイム入力もサポート、パラメーターのモーション・シーケンスにも対応しています。各ステップのエディット画面では、ベロシティ、サブ・ステップ(ステップごとの発音数)、プロバビリティ(ステップの再生確率)、サイクル(発音する周回数)に加え、“START”パラメーターで発音タイミングを詳細に設定することが可能。“START”パラメーターは、バーティカル・バーでグラフィカルに表示され、発音タイミングを直感的かつ視覚的に追い込むことができます。また、パターン・パラメーターも、再生方向(順方向/逆方向/振り子など)、ローテーション、スタート・ポイント、シャッフルなどをリアルタイムに変更可能。1つのパターンからさまざまなバリエーションを生み出すことができます。

伝統のTR-RECをさらに進化させたステップ・シーケンサー

ステップごとにタイミングを詳細に設定することが可能

「TR-1000」は、オンボード・エフェクトもかなり強力です。トラックごとにフィルター、アンプ・エンベロープ、コンプレッサー、17種類のインスト・エフェクトが用意され、レイヤー・トラックではジェネレーターごとにフィルターとアンプ・エンベロープを設定することが可能。センド・エフェクトでは4種類のディレイと6種類のリバーブを使用でき、ミックス・バスには14種類のマスター・エフェクトも用意されています。そして「TR-1000」の大きなフィーチャーと言えるのが、これらのデジタル・エフェクトに加えて、アナログ・フィルターとアナログ・ドライブという2種類のアナログ・エフェクトが備わっている点。ローランドの往年のシンセサイザーを元に開発されたというアナログ・フィルターは、ローパス(24dB/Oct、12dB/Oct)、バンドパス(12dB/Oct)、ハイパス(24dB/Oct、12dB/Oct)を選択できるマルチ・モード仕様で、アナログ・ドライブではアナログ回路ならではの歪みを生み出すことができます。この2種類のアナログ・エフェクトは、右上(ディスプレイの左脇)に専用のエンコーダーが用意され、どちらか一方を使用したり、ルーティングを入れ替えることも可能。エクスターナル入力とアナログ・エフェクト出力を併用すれば、ステレオ仕様の完全なアナログ・エフェクトとしても機能します。

センド・エフェクトとマスター・エフェクトを含む充実のオンボード・エフェクト

出力段にはアナログ・フィルターとアナログ・ドライブも搭載

“RHYTHM CREATOR”という呼称のとおり、制作/スタジオ・ユースをターゲットに開発された「TR-1000」ですが、各トラックには縦型フェーダーが搭載されるなど、ライブ・ユースにも十分対応できるデザインになっています(フェーダーは、これまで以上に滑らかで、応答性に優れた高品質なコンポーネントが使用されているとのこと)。注目は、右下に用意された横型の“MORPH”フェーダーで、これは2種類の音色をモーフィングできる新開発のコントローラー。“MORPH”フェーダーを左に振り切ったときのパラメーター設定と、右に振り切ったときのパラメーター設定を最大16種類、”MORPH”スロットに保存しておけば、そのうちの2種類をなめらかにモーフィングすることができます。

2種類の音色をなめらかにモーフィングできる“MORPH”フェーダー

デザインの好みはあると思いますが、機能面では正直ケチをつけるところが見当たらない、ローランド渾身の新型リズム・マシン「TR-1000」。TR-808/TR-909のオリジネーターが開発した至高のアナログ音源、ACB/FM/PCMというさまざまなタイプのデジタル音源、SP-404MKII直系のサンプル音源、TR-RECを進化させた高機能シーケンサー、アナログ・フィルター/アナログ・ドライブを含む強力なオンボード・エフェクト、10トラックすべてパラで出力できる充実のオーディオ入出力、USBオーディオ・インターフェース/MIDIインターフェース機能、ヴィンテージ・マシンやモジュラーシンセと連携できるクロック入出力/CV入力、内蔵型のユニバーサル電源、高品質な部材による操作子と堅牢な筐体……。ようやく日本のメーカーが、Elektronをはじめとする海外勢に引けをとらない“妥協のないマシン”を作ってくれたという印象です。そのサイズ感も賛否が分かれるかもしれませんが、実機を目の前にして感じたのは、“トラック・メイク/曲づくりに集中できる大きさ”だなということ。モノトーンで飾り気のないデザインを含め、トラック・メイク/曲づくりに真に集中できるマシンと言えそうです。

末長く使うことができそうな仕上がりの「TR-1000」

「TR-1000」は来週土曜日(2025年10月11日)に販売が開始され、価格はオープン・プライス。市場想定価格は330,000円(税込)となっています。さらなる詳細は、ローランドのWebサイトをご覧ください。