WORKSHOP

連載『アイドルソングの作り方 〜 HOW TO MAKE “IDOLSONG”』by CHEEBOW 〜 第4回:アイドルソングを作る(作曲編)

アイドルソングを作る

この連載『アイドルソングの作り方』ですが、ここまでアイドルやライブアイドルについて簡単に説明し、アイドルソング作りのワークフローを紹介してきました。“一体いつになったら具体的な解説に入るんだ!”と思っていた読者のみなさんも多いかと思います。お待たせしました! 今回から数回にわたって、楽曲の制作過程について具体的にお話ししていきます。今回はその第1回、『アイドルソングを作る(作曲編)』として、アイドル・サイドから楽曲制作の依頼を受け、メロディーを作るところまでを解説します。

ぼくの場合、アイドルソング作りはアイドルの運営さんやプロデューサーさんからの依頼を受けてスタートします。とはいえ、現実の依頼をこの連載で取り上げてしまうのは問題なので、ここでは仮想のアイドル・グループから楽曲制作を依頼されたということで話を進めていきます。実際に曲を作りながら、その過程を解説していきますので、試行錯誤の様子も見ていただけると思います。

楽曲制作依頼の受注

ある日、ぼくのところに一通のメールが届きました。差出人は、某アイドル・グループの運営さん。そのグループについては知っていましたが、運営さんとは一度もやり取りをしたことがありません。おそらく、どこかでぼくの連絡先を知って、コンタクトしてきたのでしょう。

メールには、ぼくに楽曲制作を依頼したいというここと、スケジュールや制作費について確認したいということが記されていました。ちょうどぼくはスケジュールに余裕があったので、そのことと制作費用について返信しました。

翌日、具体的な楽曲の発注内容についてのメールが届きました。内容をまとめるとこんな感じです。

- 都内で活躍する5人組の女性アイドル・グループで、メンバーは高校生が中心。

- 春のワンマン・ライブで新曲を披露したい。

- この曲では、新生活がスタートする「ワクワク感」と「不安」を表現してもらいたい。

- 「爽快感」と「青春」が感じられる曲調。

この発注を元に、どんな曲にするか考えていきます。

対象となるアイドルを知る

楽曲制作依頼を受注したからと言って、すぐにDAWを立ち上げて作曲を始める…… ということは、ぼくの場合、まずありません。最初に行うのは、情報収集です。そのアイドルがどんなグループなのか、普段どんなライブを行っているのか、これまでどんな曲を歌ってきたのか……。とりあえず公式サイトやブログ、Twitter、YouTubeなどを掘りまくります。地方でしかライブをしていないローカル・アイドルの場合はそうもいかないのですが、東京近郊でライブを行っているアイドルの場合は、実際に現場に足を運びます。

ライブでは、アイドルのパフォーマンスはもちろんですが、それ以上にファンの人たちもよく観察します。ファンの人たちは、どんな風にライブを楽しんでいるのか。どんなコールをするのか。クラップをどんなときにするのか。アイドルによって、ファンの人たちの様子はかなり違います。ここにいるファンの人たちに楽しんでもらう曲を作るわけですから、その分析はとても大切です。どうしてもライブに足を運べない場合は、運営さんにライブの様子を訊いたり、ファンの人のブログなどをチェックしたりします。

その結果、今回のアイドルがどんなグループなのか、大体わかりました。

- 綺麗系というより可愛い系のアイドル・グループ。衣装も可愛い系。

- 既存曲は2曲あり、どちらも王道の恋愛ソング。作詞/作曲は2曲とも同じ作家。

- ライブでは、MIXやコールが多め。曲中でリズムに合わせたクラップも。

この情報を頭に入れて、次に楽曲のイメージを固めていきます。

楽曲をイメージする

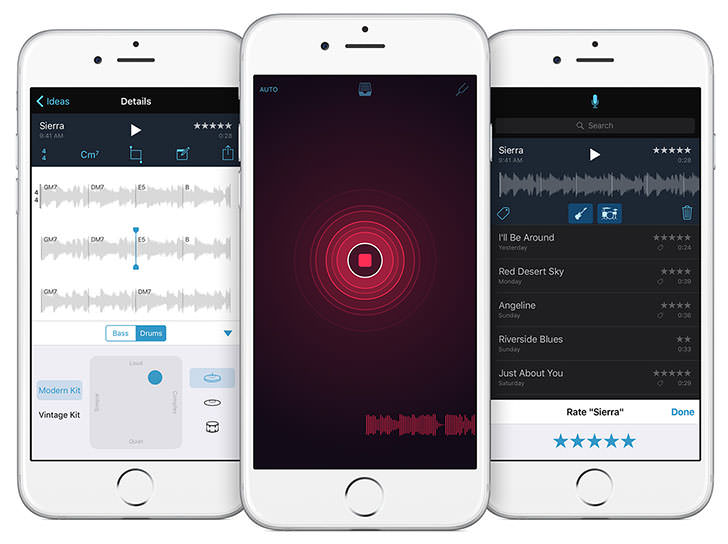

ぼくは楽曲のイメージを、(平日は職場に通っているので)通勤電車の中や入浴中などに作ることが多いです。しかしこの時点では、無理やりメロディーを絞り出すということはしません。浮かんだメロディーの断片を、iPhoneのApple Music Memos(音楽用のボイスメモ・アプリ)に録音することもありますが、最初の段階ではメロディーよりも、「ぼんやりとしたイメージ」を掴むことに重きを置いています。

今回、ぼくの頭の中に最初に浮かんだのは、「女の子が自転車を漕いで学校へ向かう」イメージ。菜の花畑の中を走っていく自転車。「黄色」が脳内に広がっています(ぼくの場合、曲を作るときにはまず、「色」が浮かぶことが多いのです)。今回の曲は、「黄色」の曲になりそうです。もちろん、この「黄色」もあくまで発想の出発点なので、最終的にその色から外れてしまうこともありますし、完成した曲を聴いた人が「黄色」をイメージするかどうかはわかりません。

既存曲はどちらも同じ作曲家によるものだったので、今回ぼくに楽曲制作を依頼したのは、今までとちょっと路線を変えたいからだと思われます。なので、今回は恋愛ソングではなく、メッセージ・ソングに寄せようと思いました。可愛い系のアイドルというイメージを大きく変えず、少しだけ「熱さ」や「ポジティブさ」を足すことができれば良い結果になりそうです。

そしてぼくが週末音楽家として活動できる、土曜日がやってきました。

作曲!

実際の曲作りではまず、PCを起動し、XLN Audio Addictive Keysをスタンドアローンで立ち上げます。そしてMIDIキーボードでコードを弾きながら、メロディーを探っていきます。今回、Music Memosに録音しておいたメロディーもいくつか試してみたのですが、どれもしっくりこなかったので、まっさらの状態からメロディーを作ることにしました。

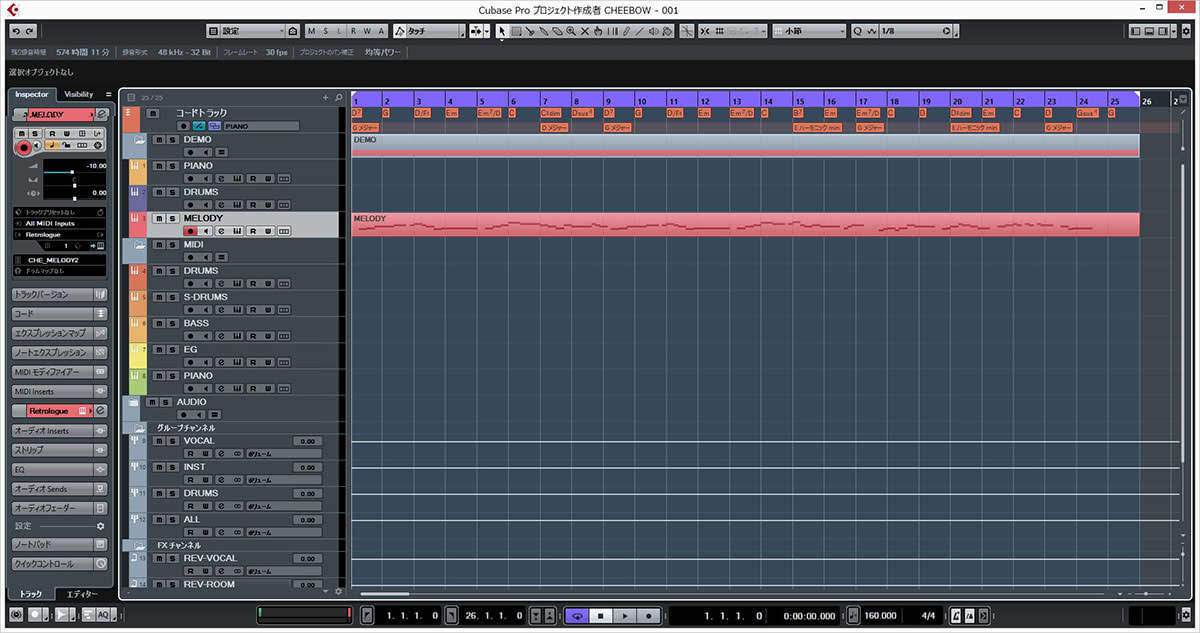

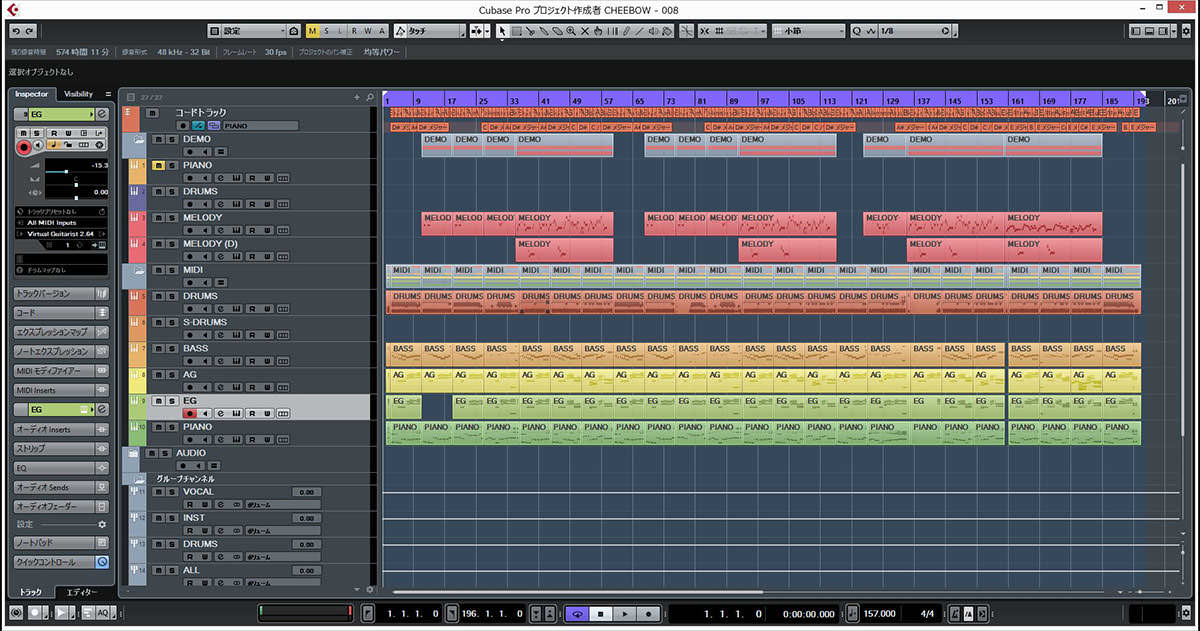

Addictive Keysをつま弾きながら、最初に浮かんだのはサビのメロディーです。ここで初めてSteinberg Cubaseを立ち上げ、オリジナルの楽曲制作用テンプレートを開きます。そしてコードをコードトラックに打ち込み、コード進行をピアノの音色で鳴らしながら、浮かんだメロディーを入力していきます。

できたのが、これです。

BPMは160で、キーはGメジャー。これをループして何度も聴きます。聴きながら気になった部分に手を入れていきます。

少しだけ修正し、なかなか良い感じになってきました。ここでワン・コーラス分のメロディーを作ります。

この時点ではあまり深く考え過ぎないようにして、とにかくワン・コーラス分のメロディーを作ります。すぐに良いメロディーができたらそれにこしたことはないですが、ダメだなと感じた場合は潔く捨てて作り直します。作業を止めず、とにかく前へ前へと進むことが重要です。

最初、サビに入るところに4分音符を3つ置いていたのですが、ちょっと間延びしている感じがしたので、付点8分+付点8分+8分という譜割りに修正しました。この方が自転車のペダルをぐいっと漕ぐ勢いがある感じがします。

そして、再びループ再生します。何度も聴いているうちにAメロにはもっと「春のワクワク感」があったほうがいいなと思い、またBメロもちょっと暗すぎて後ろ向きな感じがしたので、どちらもばっさり捨てて、新しいメロディに差し替えました。

どうでしょうか。Aメロで「春のワクワク感」、Bメロで「ちょっと不安な気持ち」、サビで「ぐっと自転車のペダルを踏み込んで走り出し、目の前の風景が広がる感じ」が上手く表現できたような感じがします。この時点ではまだメロディーとコードだけですが、自分が納得のいくものができるまで、何度も修正を繰り返します。

そしてメロディーを修正しながら、ドラム、ベース、ギターを打ち込みます。ぼくの楽曲制作用テンプレートにはこれらの楽器をすぐに打ち込めるように、お気に入りのソフトウェア・インストゥルメントがアサインされたトラックが用意されています。

ドラムは8ビートでシンプルな感じにしました。でも、ところどころでキメを多用しています。音源は、XLN Audio Addictive Drums 2です。

ベースもシンプルな8ビートのフレーズにしました。音源は、Spectrasonics Trilianのエレキ・ベースです。

ギターはアコースティック・ギターをメインに、途中からエレキ・ギターが入ってくるアレンジにしました。音源は、Steinberg Virtual Guitarist 2です(残念ながら生産中止のソフトウェア・インストゥルメントです)。Virtual Guitarist 2は、とても気に入っていますが、ギターは最終的に生演奏に差し替えます。

ドラム、ベース、ギターを入力しましたが、とりあえずメロディーとリズム楽器の関係を見るための仮のアレンジなので、あまり細かい部分は気にせず、ざくざくと打ち込んでいきます。ここでこだわって入力しても、結局アレンジのときに修正することになります。ただ、このとき思いついたキメやブレイクに関しては、最終的に生かすかどうかは別にして、とりあえず打ち込んでおきます。

ここで改めてメロディーを確認してみたところ、キーがちょっと高すぎる気がしたので、GからEに変えました。ぼくは女性アイドル向けの曲は、下はA、上はCまでの1オクターブちょっとでメロディーを作ることにしています。このメロディーでは最高音がEbだったので、3半音下げて最高音をCにしました。また、リズム楽器が入ったからか、ちょっとテンポが早すぎる感じがしてきたので、BPMも160から158に変更しました。

この後は、ループ再生しながら思いついたアイディアを加えていきます。

まず、サビのメロディーを追っかけるようなフレーズを新たに加えました。これはライブで映えそうな気がします。ただアレンジの際に、このフレーズは別の楽器で演奏した方が良いとなるかもしれません。

この曲ではBメロをハーフ・テンポにして、ファンの人がPPPH(パンパパンヒュー)をできるようにしていたのですが、ちょっとありきたりすぎるのと、もうちょっと緊張感のあるBメロにしたかったのでキメを使ったリズムにしてみました。

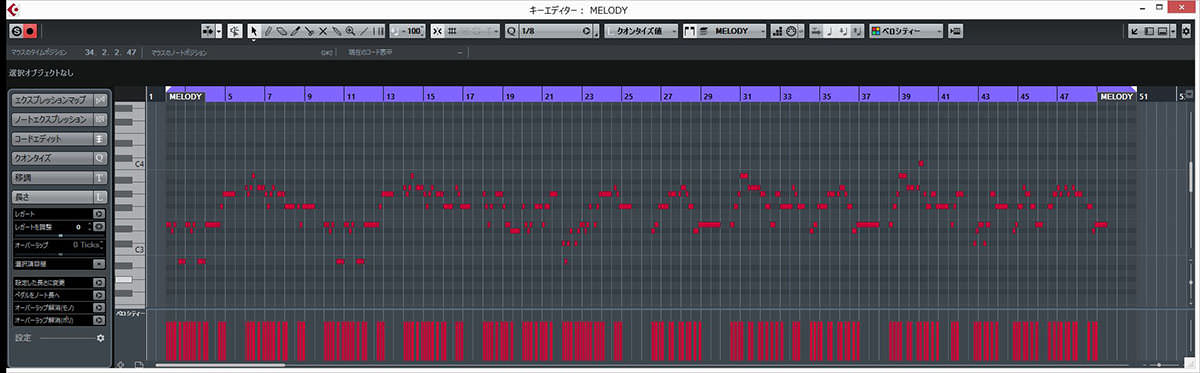

メロディーを作るときは、ピアノ・ロールを見ながら、サビに向かって音が高くなる、つまり右肩上がりになっているかを確認するようにしています。サビよりAメロの方が高音を多用していた場合は、転調して音域を下げても良いかもしれません。

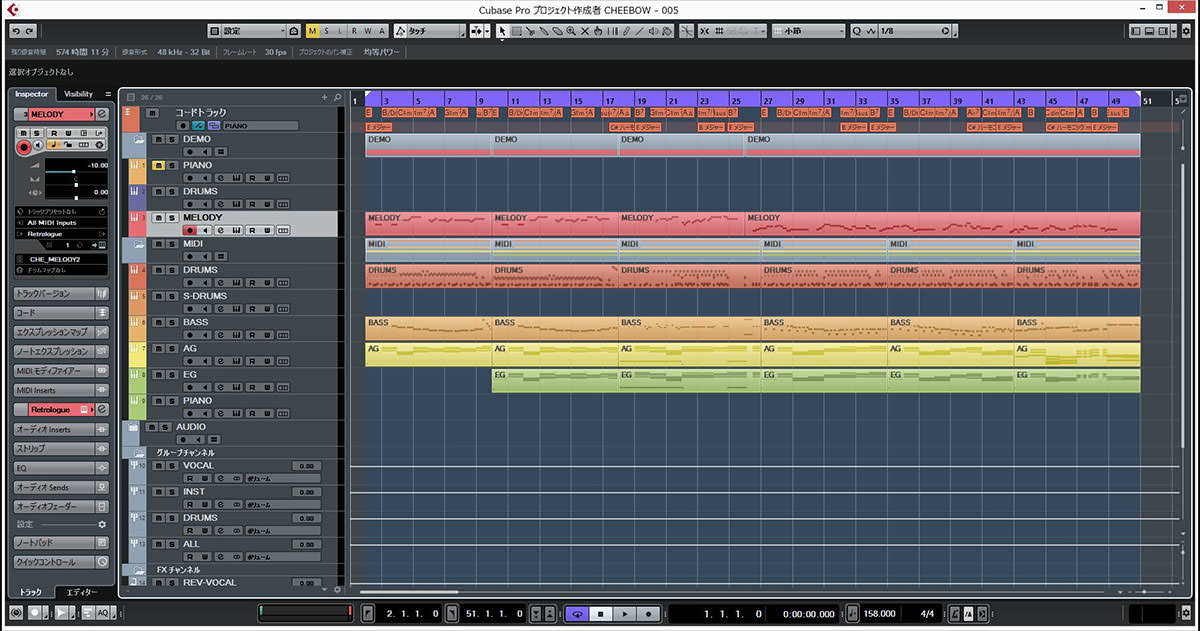

ワン・コーラス分のメロディーは大体これで良さそうです。これを元にフル・コーラス分の構成を作っていきます。

イントロ、間奏、アウトロを追加し、Dメロも新たに作りました。最終的に曲の構成は、

イントロ〜A〜B〜C〜間奏〜A〜B〜C〜ギター・ソロ〜D〜C〜C(転調)〜アウトロ

という感じになりました。アレンジの際に変わる可能性はありますが、メロディーのパーツはこれですべて揃った感じです。また構成を考えているときに、曲のイメージ的にピアノを入れたいなと思い、アコースティック・ピアノのバッキングも追加しました。

しかし、何度も聴いているうちに、最後に作ったDメロが何かしっくりこない感じがしてきました。というか、そもそも何のためにこのDメロを加えたのか、自分でもよくわからなくなってきたのです。この疑問はとても大切なことで、ぼくはすべてのメロディーには意味があるべきだと思っています。そして考えた結果、Dメロに必要なのは「希望」や「ポジティブさ」だと思いました。しかしぼくが作ったDメロには「希望」や「ポジティブさ」があまり感じられません。そこで最初のDメロを捨て、新しいDメロを作ることにしました。

BPMも少し気になったので、ひとつさげて157にしています。また、最後のサビで転調したため、メロディーの最高音がC#になってしまいました。一瞬だけ現れる音なので歌えないということはないと思いますが、今回は初めて楽曲を提供するアイドルなので、キーを半音下げてEbにしました。

何度も繰り返し聴いて、ようやく満足のいく曲が出来上がりました。完成した音源をクライアント(このケースでは運営さん)にメールしてOKが出たら作曲の作業は終了です。

次回は『アイドルソングを作る(作詞編)』として、今回作った楽曲に歌詞を付けていきます。もしここまでで質問がありましたら、 idolsong@idolsong.jp までメールをください。可能な限りお答えしたいと思います。

『アイドルソングの作り方』第5回は、2017年1月25日(水)に掲載します。

今日のアイドルソング

『レジ打ちでスカ』絵恋ちゃん

ライブはアイドルとファンで作るものとよく言われますが、この曲はまさにファンがいなくては成り立たない曲なのではないかと思います。独創的なコールやレジ袋をガサガサするというおもしろさ。これらは絵恋ちゃん本人が考えたものです。ファンとのコミュニケーションも楽曲に取り込んでいるのがよくわかります。また映像も、ライブアイドルのおもしろさが感じられる内容になっていると思います。