FEATURE ARTICLE

EVENT REPORT:『Patching for Modular』 〜 “国産モジュラーシンセ”にスポットをあてたイベントが初めて開催

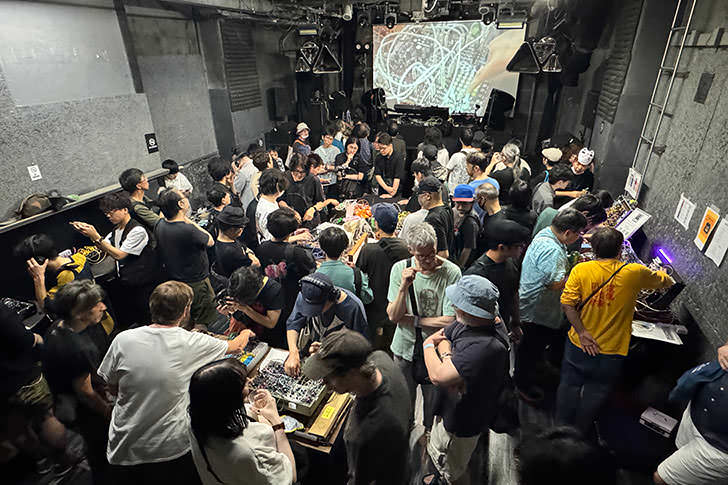

2025年7月20日、“国産モジュラーシンセ”をフィーチャーしたリアル・イベント、『Patching for Modular』が東京・渋谷のCIRCUS TOKYOで開催されました。当日は日本に拠点を置くモジュラー・メーカーが18ブランド、モジュラーシンセを扱うショップが2店舗出展し、最新のモジュールや開発中のプロト・タイプを展示。また、モジュラー・メーカーによる実演やセミナー・スタイルでのマシン・ライブなども行われ、大盛況のうちに幕を閉じました(150枚用意された前売りチケットは、ソールド・アウトだったとのこと!)。はるばるロンドンから、ALM/Busy Circuitsの総帥、Matthew Allumさんも来場していたモジュラー・イベント、『Patching for Modular』。ここでは各メーカーのブースのもようを簡単にレポートしたいと思います(滞在時間および会場混雑の関係で、すべてのブースをチェックできませんでした……。取り上げることができなかったメーカーのみなさま、申し訳ありません)。

centrevillage

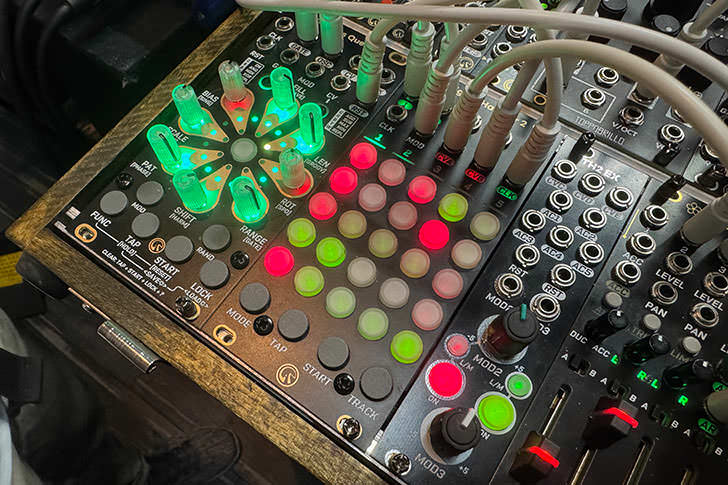

海外でも人気を集めるcentrevillageは、最新作の「Trigger HaCer 2」をメインに展示。Trigger HaCerの後継モデルである「Trigger HaCer 2」は、5トラック仕様のゲート・シーケンサーで、2系統のCV出力も備えた多機能モジュールです。5×5のマトリクス・ボタンは、外周がステップ操作(最大16ステップ)、その内側の周がパターン・セレクト(最大8パターン)として機能し、カラー表示のLEDと相まって、直感的に操作することが可能。ゲート長の設定やラチェット、クロック・モジュレーションにも対応し、2系統のCV出力はピッチ・シーケンスだけでなく、LFOやエンベロープ、ランダムなどのモジュレーション用としても使用することができます。また、5つのトラックと5つの出力の接続は固定されておらず、自由にルーティングできるというのもユニーク(たとえば、トラック1を出力5に割り当てることも可能)。12HPとコンパクトながら、かなり高機能なシーケンサーと言えそうです。販売価格は49,500円(税込)で、Clockfaceでは既に販売中です。

centrevillageの最新作、「Trigger HaCer 2」。5トラック仕様のゲート・シーケンサー

centrevillageは他にも、超小型サイズのパッシブ・マルチプル「MLT」を展示していました(会場価格は、2個でなんと1,000円!)。

超小型サイズのパッシブ・マルチプル「MLT」

Hikari Instruments

ジャパニーズ・シンセ・ビルダーの雄、Hikari Instrumentsは、新作の「VCO Controller」と「4ch Mixer」を中心に展示。この2つの製品は、新機軸のスタンドアローン・デバイスで、「VCO Controller」はアナログ・オシレーター/アッテネーター、「4ch Mixer」は名前のとおりの4ch入力のオーディオ・ミキサーです。EMSスタイルのバーニア・ダイアルが特徴的な「VCO Controller」は、鋸波/矩形波/三角波/サイン波の4つの波形を同時に取り出すことが可能で、もちろん外部からのピッチ・コントロールにも対応。背面にはアッテネーターも備わっており、入力端子に何も接続していないときは、スタテイックなCVジェネレーターとしても機能します。ユニークなのが、アッテネーター/CVジェネレーターもバーニア・ダイアルを使ってコントロールする仕様(つまりはピッチ・コントロールと共用)になっている点で、アイディア次第でおもしろいプレイが考えられそうです。

“モノ”としての完成度も高い「VCO Controller」と「4ch Mixer」

またHikari Instrumentsは、2chパッシブ・アッテネーターのDIYキットも会場限定で販売。ユーロラックの新作はありませんでしたが、複数の出力を備えたLFOモジュールを開発中とのことでした。

会場限定販売の2chパッシブ・アッテネーター

Hügelton Instruments

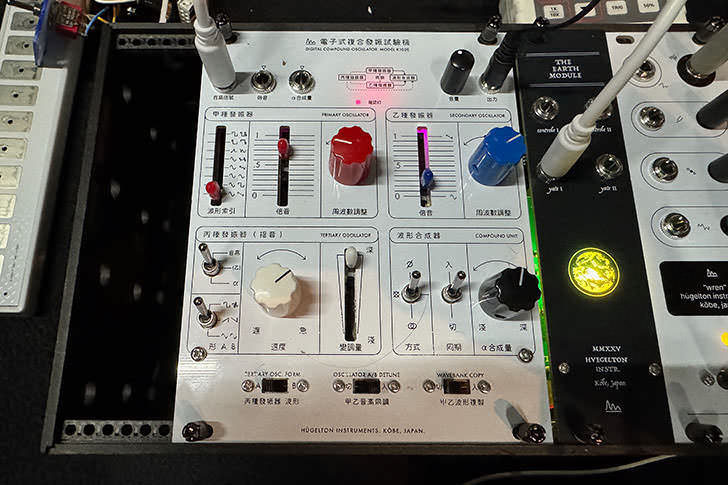

神戸発のガレージ・メーカー、Hügelton Instrumentsは2種類のデジタル・オシレーターを展示。デザイン性の高いパネルが印象的な「K102E 電子式複合發振試験機」は、プライマリー/セカンダリー/LFOと3基のオシレーターを備えたサウンド・ソースで、メインのプライマリー・オシレーターは、基本波形に加えて金属倍音波形やフォルマント波形など、さまざまな波形をウェーブテーブル形式で収録。プライマリー・オシレーターとセカンダリー・オシレーターは、内部接続でのフェイズ・モジュレーション/リング・モジュレーション/クロスフェードにも対応した、非常に高機能なデジタル・オシレーターです。サイズは20HPで、ホワイト・パネルとブラック・パネルの2色展開。とにかくパネルのデザインが秀逸で、ルックスだけで物欲がそそられるモジュールでした。

デジタル・オシレーター・モジュール、「K102E 電子式複合發振試験機」

美しいパネル・デザインの「K102E 電子式複合發振試験機」は、ホワイト/ブラックの2色展開

Hügelton Instrumentsは他にも、8HPのデジタル・オシレーター「Wren」、CVジェレネーター「The Earth Module」、4chのゲート・シーケンサー「Rhythm Computer Quex」といった新作モジュールを展示。「The Earth Module」は、Wi-Fiでインターネットから取得したデータ(たとえば、NASAが発信している地球の天気や自転のデータなど)を元にCVを生成するというとてもユニークなモジュールです。こちらは来月発売とのこと。

4chのゲート・シーケンサー、「Rhythm Computer Quex」

n.p.Devices

今回の『Pathing for Modular』を機にローンチしたという新興メーカー、n.p.Devicesは、ユーティリティ・モジュールの「banaur」を販売。10HPの「banaur」は、ユーロラック標準の3.5mmのミニ端子と、Buchlaなどで採用されているバナナ端子の変換を実現するフォーマット・ジャンブラーです。電源不要のパッシブ・モジュールで、白パネルと黒パネルの2色展開。ちなみにブランド名の“n.p.”は、フランス語で“途方に暮れる”という意味のnord perduの頭文字とのことで、“一体どうしたらいいの?”と思える製品を目指して開発を行っているとのことです。

パッシブ仕様のフォーマット・ジャンブラー、「banaur」

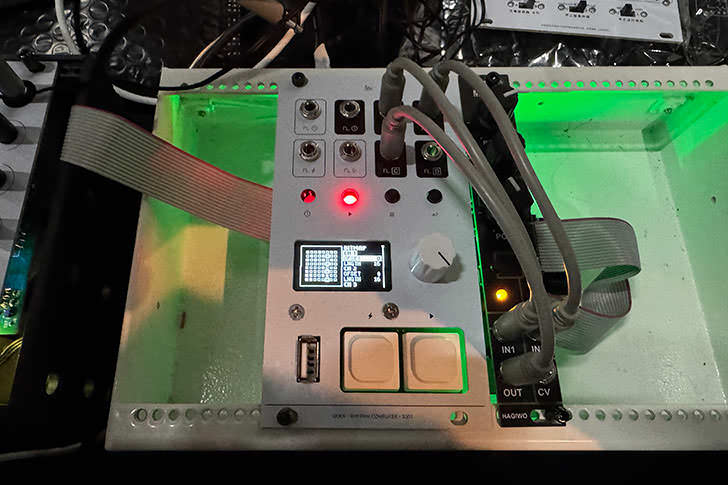

P4L

80KIDZのJUNさんが主宰するP4Lは、最新作の「PIKOCOREURO」を初披露。「PIKOCOREURO」は、Infinite Digitsのオープン・ソース・マングラー、“pikocore”をユーロラック化したモジュールです。Raspberry Pi Picoベースの“pikocore”は、入力音を8bit/33kHzでサンプリングし、チョップして再生できるローファイ・マングラー。サンプルは、設定したテンポ/外部クロックに同期して再生することができ、フィルターや最大128ステップのシーケンサーなども搭載しています。P4Lの「PIKOCOREURO」は、“pikocore”のコンセプト/機能はそのままに、コンパクトにユーロラック化。大型のボタンをメインに据えることで、よりライブ・プレイに最適化されたデザインになっているのが特徴です。

オープン・ソース・マングラー“pikocore”をユーロラック化した「PIKOCOREURO」

SUIGADOU

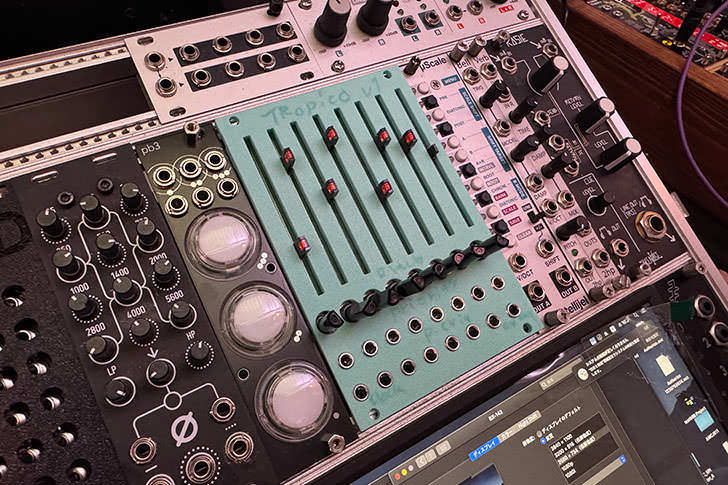

劇作家・舞台音響家の神田川雙陽さんが主宰するSUIGADOUは、20HPのCVシーケンサー「Tropico」のプロト・タイプを展示。「Tropico」 は、8本のスライダーで設定した8つのCVをクロックで順々に取り出せるCVシーケンサーですが、ユニークなのがスライダー下のノブ/外部CVを使って“優先度”を設定できる点。すべての“優先度”がゼロの場合、CVは左から右に順々に出力されますが、特定のスライダーの“優先度”を下げると、そのCVは後回しで出力されます。つまり優先度の設定次第で、『1→5→3→4』や『8→7→4→3』など、さまざまな順番でCVを取り出すことが可能に。1つのシーケンスから、新しいバリエーションを次々に生み出すことができる、これまでに無かったタイプのCVシーケンサーです。

ステージごとに“優先度”を設定できるCVシーケンサー、「Tropico」

また現在、Antumbraのフィルター・バンク BANK用のエキスパンダー・モジュールも開発中とのこと。このエキスパンダー・モジュールは、フィルターごとに出力を取り出せるだけでなく、エンベロープ・フォロワーとしても機能するとのことです。

開発中というAntumbra BANK用のエキスパンダー

Synthernet

超小型ベース・シンセサイザー ParipiDestroyerで注目を集めたSynthernetは、鋭意開発中という新製品のプロト・タイプを多数展示していました。中でも注目は、ローランド TB-303をモデリングによって完全に再現した上で、Devil Fishのようなモディファイを“デジタル領域で”施したベース・シンセサイザー「HYP3(ハイプ)」。たとえばTB-303のオシレーター波形のパルス幅をノブで連続可変したり、内部で使用されているコンデンサーの値を変えたり(!)といったモデリングならではの音色変化が可能で、さらにはTB-303の特徴である内蔵シーケンサーもオリジナルを元に大幅に強化されています。そのこだわり方は半端ではなく、完成が非常に楽しみな新型シンセサイザーでした。

TB-303をデジタル領域で進化させた新デバイス、「HYP3(ハイプ)」

「HYP3」の小型版、「HYP3 MICRO」

ParipiDestroyerで注目を集めたSynthernetは他にも、手のひらサイズのオーディオ・インターフェースの「AIF22」、そのユーロラック・バージョンである「AIF22 Module」、パッシブ回路のミキサー/スプリッターである「MIXSPLIT」などを展示。どの製品も安価で、モジュラー・レベルに対応した2HPのオーディオ・インターフェース・モジュールが14,000円というのだから驚きです。

手のひらサイズのオーディオ・インターフェース、「AIF22」

Tokyo Tape Music Center

Tokyo Tape Music Centerは、デュアル・オシレーター、LPG、VCF、ディレイといった自社製モジュールで組み上げたコンパクトなモジュラー・システムを展示。左端の14HPのモジュールは、5ステージのステップ・シーケンサーで、その右側のパルサー(クロック・ジェネレーター)・モジュールでドライブされていました。左上には、Buchla用のDual Square Wave Generator 144 Cardの姿も。

左端にマウントされているのが5ステージのシーケンサー・モジュール

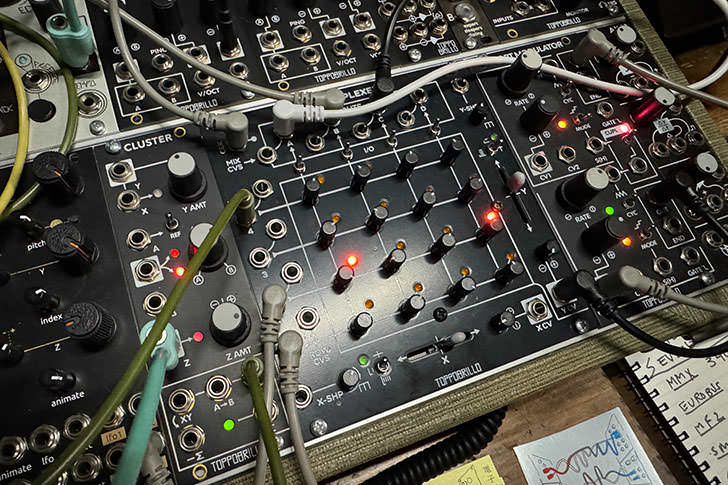

Toppobrillo

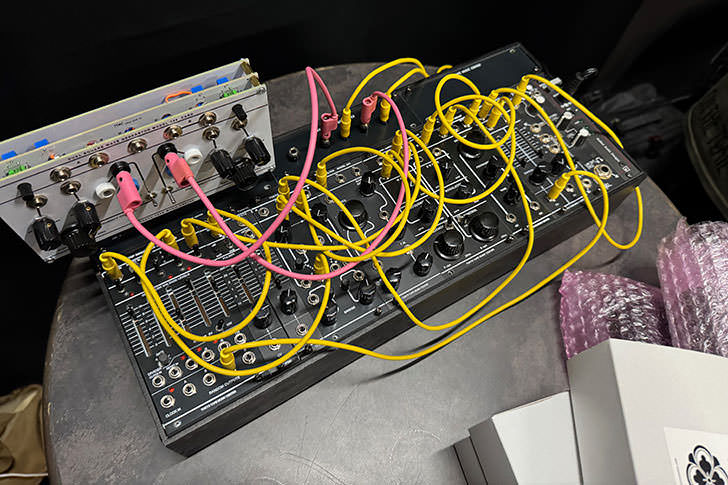

現在は東京に拠点を置く老舗モジュラー・メーカーのToppobrilloは、最新作の「Matrixplexer」をフィーチャー。“4×4 2D スキャニング・マトリクス・ミキサー”を謳う「Matrixplexer」は、4入力/4出力のマトリクス・ミキサー/VCAに、マルチプレクサ/スキャナー機能を融合したモジュールです(24HP)。スキャナーは、横方向(X)と縦方向(Y)の両方に備わり、スライダーと外部CVでコントロールすることが可能。スキャン時のクロスフェード・スロープを調整できるシェイプ・コントロールも備え、ミックスせずにいずれかのチャンネルを排他的に出力する“Dot”、通常のスキャナー動作の“Bar”、内蔵LFOでスキャンを繰り返す“Scroll”という3種類の動作モードが用意されています。

マトリクス・ミキサーにマルチプレクサ/スキャナー機能を融合した「Matrixplexer」

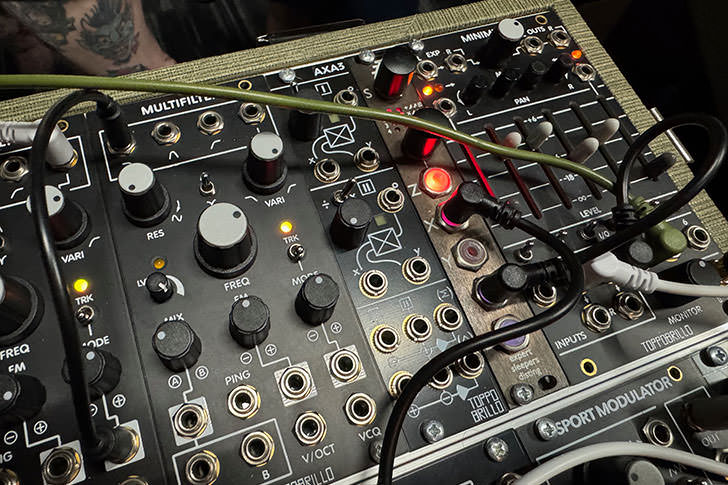

またToppobrilloは、新機軸のコンパクト・モジュレーター「AXA」シリーズも展示していました。

新機軸のコンパクト・モジュレーター「AXA」シリーズ

Ult-Sound

1978年に東洋楽器が発売したシンセ・ドラム、Ult-Sound DS-4のリイシューである「DS-4M」。初期型を再現したモデル(ブラック)、その後のリビジョンを再現した“ProMuzer”モデル(ホワイト)、最終リビジョンを再現した“CUSTOM”モデル(ブルー&イエロー)の3モデルが用意されており、外観だけでなくパラメーターも微妙に異なっています。1ch分の音源を16HPでユーロラック・モジュール化した「DS-1」も展示されていました。

シンセ・ドラムの名機、Ult-Sound DS-4をリイシューした「DS-4M」

関連リンク: