INTERVIEW

Nav Katzeのアルバムで振り返るデジタル黎明期のプロダクションとPro Toolsの歴史 〜 エンジニア/プロデューサー 杉山勇司氏インタビュー

今春、メジャー・デビュー30周年を記念して、全作品のストリーミング配信がスタートした伝説のガールズ・バンド、Nav Katze(ナーヴ・カッツェ)。Switchレーベル時代の作品を含むすべてのアルバムがSpotifyやApple Musicで聴けるようになり、配信スタート時はコアな音楽ファンの間で大きな話題になりました(ICON的には、Aphex TwinやAntechre、Black Dogなど錚々たる顔ぶれが参加しているリミックス・アルバムも必聴です)。

海外でも高く評価されているNav Katzeですが、そのプロダクションに深く関与していたのが、レコーディング・エンジニアの杉山勇司氏です。1980年代半ば、PAエンジニアとしてNav Katzeと関わり始めた氏は、メジャー1作目となる『歓喜』にエンジニアとして参加したのを機に、以降すべての作品でエンジニアリングを担当。一部の楽曲ではシンセサイザー・プログラミングも手がけ、まさしくNav Katzeの“第3のメンバー”として、その音づくりを担っていたキー・マンと言っていいでしょう。ご存じのように杉山氏は、最先端のレコーディング・ツールを積極的に取り入れてきたエンジニアであり、それらを駆使して制作されたNav Katzeの作品は、デジタル黎明期のプロダクションの貴重な記録でもあります。そこでICONでは、杉山氏にNav Katzeのレコーディングを振り返ってもらい、その制作ヒストリーを綴ってみることにしました(本記事は、2021年6月に行われたAvid主催のオンライン・セミナーの内容を元に、杉山勇司氏監修のもとで加筆・修正・再構成したものになります。記事中の該当箇所には、オンライン・セミナーを収録したYouTubeビデオにリンクを張っていますので、そちらもぜひご覧ください)。

杉山勇司氏(Photo by Mitsugu Sato)

PCM-3348とNeveでスタートしたNav Katzeのレコーディング

——— 先頃スタートしたNav Katzeの全曲配信ですが、突然始まって歓喜しているファンもきっと多いのではないかと思います。この全曲配信プロジェクトは、いつ頃から動き始めたのですか?

杉山 これまでもいろいろなタイミングで再発や再演の話は出ていたのですが、数年前に、“そろそろ30周年じゃん”ということになりまして。30周年というのは、ビクターの最初のアルバム(注:メジャー1作目の『歓喜』)を発表して30年ということで、どうせだったらその前のSwitchレーベル時代の作品も一緒に出したいねという話になり、2020年頭くらいから再発に向けて動き始めたんです。それで晴れて2021年の(メジャー・デビュー)30周年に合わせて、すべての作品を同時に配信できることになったというのが今回の経緯ですね。オムニバス盤に収録されているものなど、一部の楽曲はまだ残っていたりするのですが、Nav Katzeがメインの作品に関してはほぼすべて配信されています。

——— 杉山さんはエンジニア/プロデューサーとして、初期からNav Katzeと深く関われているわけですが、バンドとの出会いをおしえていただけますか。

杉山 80年代後半、ぼくはD’fというバンドのPAエンジニアとして東名阪のツアーに付いていたんですけど、大阪、京都、神戸のライブ・ハウスを回るときに、“対バンのNav Katzeというバンドがミキサーを連れて来れないみたいなので、杉山さんやってもらえます?”と頼まれたのが最初ですね。どんなバンドか知らないままミックスしたんですけど、実際に音を聴いてみたら、もの凄くカッコ良くて。Nav Katzeという名前から、パンク・バンドを想像していたんですけど(笑)、とても洗練された音楽をやっているというのが最初の印象でした。そこから友だちになって、自然に関係が深まっていった感じです。彼女たちは既にインディーから作品を発表していたのですが、Switchレーベルの作品はなぜかインディー・チャートには含まれなかったので、“普通にインディー・チャートに入っていたらトップだったのに”と言われていたのを憶えています(笑)。ぼくにとっては一番最初に触れたプロという感じもあったので、とても印象に残っている出会いでした。

Nav Katze

——— 初めてレコーディングされたのは?

杉山 メジャー・デビュー・アルバム『歓喜』の制作に入る前、デモ・テープを作り始めたんですが、それが最初ですね。今回の配信では各アルバムにボーナス・トラックが入っているのですが、『歓喜』に収録されている『椅子』、『The Last Rose in Summer』に収録されている『光の輪』は、ぼくが最初に録音したデモ・バージョンです。レコーディングからミックスまですべて手がけた楽曲となると、『OyZaC』に収録されている『金色のクリスマス』が最初かもしれません(YouTubeリンク)。『椅子』、『光の輪』、『金色のクリスマス』が、ぼくがレコーディングした最初の3曲という感じですね。

メジャー・デビュー・アルバム『歓喜』

——— その流れで、1991年発表のメジャー・デビュー・アルバム『歓喜』のレコーディングも手がけることになると(YouTubeリンク)。

杉山 ぼくは当時、26歳くらいの駆け出しで、レコーディングが始まった段階ではミックスまでやるという話は出ていなかったんです。でもレコーディングが進んだあるとき、ディレクターの一人が、“このまま杉山くんがミックスしちゃっていいんじゃない?”と言ってくださって。それでミックスまで手がけることになりました。なので『歓喜』は、Nav Katzeのメジャー・デビュー・アルバムであると同時に、ぼくにとってのメジャー・デビュー・アルバムでもあるんです。

——— 『歓喜』レコーディング時の機材はどんな感じですか?

杉山 PCM-3348、ソニーの48トラック・デジタルMTRですけど、それが特別なものではなくなって、一般のスタジオにもやっと浸透した時期でした。ですから新人バンドのデビュー・アルバムでも使うことができて、それはとても嬉しかった記憶があります。スタジオはキティのキーストーンで、池尻大橋と伊豆高原にあったのですが、コンソールはどちらもNeveでしたね。今となっては超ヴィンテージのNeveですが、当時は“Old Neve”ではなく、“古いNeve”と呼んでいましたけど(笑)。アウトボードはSDE-3000やSPX-90、AMS DMX15-80Sなどの定番もので、当時はまだそういった機材がラックいっぱいに埋まっていた時代でした。MTRはPCM-3348、コンソールはNeve、そしてたくさんのアウトボードという、トラディショナルなレコーディング・スタイルでしたね。

録音機材もアコースティック楽器も電子楽器も並列に扱うプロダクション

——— 『歓喜』のリリースに合わせて、サウンド&レコーディング・マガジンにはバンド・メンバーと杉山さんのインタビュー記事が掲載されましたが(注:1991年5月号)、エンジニアである杉山さんの口から、“サンプリング”や“Minimoog”といったワードが出ていたのが新鮮でした。

杉山 もともとそういった機材が好きで、大学時代は毎日のように楽器屋に通ってシンセを触っていたんです。このアルバムではアコースティック楽器を全面的に使っているんですけど、ぼくの中では電子楽器もすべて並列で。アナログ・シンセ、サンプラー、民族楽器、チャイナ・シンバルなど、興味のあるものをすべてスタジオに持ち込み、“この曲ではこの楽器を使ってみる?”とか、“これとこれを組み合わせてみようか”とか言いながらレコーディングを進めていったんです。

——— 今でこそシンセやサンプラーを使うエンジニアは珍しくありませんが、当時はまだ少ないですよね。

杉山 ぼくの場合、最初からそんな感じだったんです。大阪時代は、“機材触れるよね? じゃあシーケンスもお願い”といった感じで、全部自分でやらなければいけなかった。ぼくはそういうことが嫌いではなかったですし、手伝うと喜んでもらえたので(笑)、自分の中ではごく自然なことで。でも確かに、東京はエンジニアはコンソールを触る人、マニピュレーターはシンセを触る人と完全に仕事が分かれていて、エンジニアリングをしながらプロデュースやアレンジにまで関わる人という人はなかなかいなかったと思います。今思うと、一番最初から分け隔てなくできたというのはラッキーでしたね。

——— 当時、海外ではエンジニアがサンプラーを使ってドラムの音色を差し替えてしまうという話を聞いて、とても驚いた記憶があります。

杉山 日本でもかなり早い時期からYMOとかがやっていたと思うんですけど、サンプラーを自作とか特注しなければならなかったので、手の届く範囲でできるようになったのはAKAIのサンプラーやトリガー・キットが出てからですね。ぼくも最初、PAでドラムをトリガーしたいと思って、自分でAKAIのサンプラーを手に入れました。

——— 『歓喜』で使用した電子楽器をおしえていただけますか。

杉山 AKAIのサンプラーS-1000と、サンレコのインタビューではMinimoogと言っていますけど、それは自分のものではなくて。自分で持っていないどころか、楽器屋でもほとんど触ったことがなかったんですけど、キーストーンの伊豆高原スタジオの倉庫にあったんですよね。“これ、動くの?”と訊いたら、“誰のものか分からないですけど動きます”ということだったので、“じゃあ、触ってみようぜ”と(笑)。触っているうちにおもしろい音というか、良い音ができたので、それで入れたのが『太陽の思い出』の最後にバーッと出てくるシンセですね。あとは『星のパレード』のリード・シンセも、確か飯村さん(注:ギターの飯村直子氏)が手弾きで入れたと思います。そんなことをやっているうちにポリフォニックのアナログ・シンセも使いたくなって、ディレクターがどこからか借りてきてくれたのがコルグのTrident。シンセはそれくらいですね。

——— シーケンサーは使わなかったのですか?

杉山 ぼくはまだ自分のを持っていない頃で、ローランドのMC-500をSESかどこからかレンタルして使いました。“10日間くらいで借りてください”とお願いして、MC-500がハード・ケース入りで届いたのを憶えています(笑)。それを使って打ち込んだわけですけど、ぼくは当時からSOFT BALLETのメンバーと友だちだったので、彼らが使っているのをよく見ていたんですよ。“ああ、そうやって打ち込むんだ”とか、“めちゃくちゃ早く打ち込めるんだね”とか言いながら見ていたので、がんばれば自分でもできるんじゃないかと思い、一生懸命マニュアルを見ながら打ち込みました。

——— 『歓喜』のリリースから7ヶ月後、メジャーでのセカンド・アルバム『新月』が発表になります(YouTubeリンク)。余談ですが、わずか7ヶ月というインターバルでフル・アルバムを2枚リリースしてしまうのが、何とも当時っぽいですね。

杉山 ぼくらもびっくりしましたよ(笑)。アルバムを発表して、プロモーション用のツアーが終わって、帰ってきたらすぐに次のアルバムのレコーディング。メンバーと、“これがメジャーなんだね”と言っていたのを憶えていますね(笑)。

セカンド・アルバム『新月』

——— プロダクションのやり方は、『歓喜』と変わらない感じですか。

杉山 そうですね。この次のアルバムの『The Last Rose in Summer』まで、ずっとPCM-3348とNeveの組み合わせで、最終的なミックスダウンは伊豆高原のキーストーンで。だから伊豆にはもの凄い日数通っていましたね。

——— 打ち込み機材に関しては?

杉山 『歓喜』のレコーディングの後、さすがにシーケンサーは自分で持っていた方がいいなと思い、Atariを手に入れました。1040STという本体とキーボードが一体になっている機種で、ディスプレイは別で。ソフトは最初C-Lab Notator SLだったんですが、Steinberg Cubaseが出たタイミングで乗り換えて、しばらくCubaseを使っていましたね。また、サンプラー以外の音源も要るなと思い、ローランド R-8のラック版、R-8Mを買いました。R-8Mは多分、最後のアルバムまでずっと使っていたんじゃないかと思います。他には、E-mu Proteusの最初のではなく、Plus Orchestralというモデルを買って使っていたと思います。

デジタル機材の進化で、小さな部屋でのプリプロが可能に

——— 続くメジャー3作目、『The Last Rose in Summer』(1992年)発表時もサウンド&レコーディング・マガジン(1992年11月号)にインタビュー記事が掲載されましたが、このときは小さな部屋に機材を持ち込み、かなり踏み込んだプリプロが行われたようですね(YouTubeリンク)。このようなスタイルを採られたのはなぜですか?

杉山 当時登場し始めた最新のデジタル機材やコンピューターを使うことで、最終的な音を最初から持ち続けられるシステムを組めるのではないかと思ったからです。それまでそういったことをやるには、大きなスタジオや専門のスタッフが必要だったわけですが、ぼくはエンジニアリングとマニピュレーションの両方を担っていたので、だったら全然コンパクトにできるのではないかなと。小さな部屋を借りて基本的なデータを作り、シンセのエディットもそこで行って、最終的にどの音を使うか決めてしまえば、スタジオに入ってからの作業時間を大幅に短縮することができる。もちろん、バジェットを減らすというのも大きな目的ではあるんですが、それよりもアイディアを練ったりとか、クリエイティブなことに時間を使いたかったんです。メジャーで2作レコーディングしてみて、思うように時間を使えなかったというのが大きな悩みだったんです。もっと時間をかけたいのに、1日2曲コーラスを含めて歌入れを終えなければならなかったり、歌入れが終わった途端にミックスを始めなければならなかったり……。そんな捌くように作業するのではなく、楽曲をさらに良くするために時間を使いたかった。そのためにはどうしたらいいかということを考えて、やってみたのがこのスタイルなんです。

サード・アルバム『The Last Rose in Summer』

——— 単なる曲作りではなく、最終的に使う音まで仕込んでしまおうと。

杉山 サンレコの記事の左下の写真はプリプロなんですが、作業をしているうちにデータを作るだけではもの足りなくなってきたんです。せっかく自分たちしかいない、時間のことをあまり気にしなくていい環境なわけですから、その場で思い付いたアイディアとか、最後まで残したくなって。プリプロのときのリラックスした良い演奏も、本チャンのレコーディングで弾き直すとイマイチという話をよく聞くじゃないですか。でも最後まで残すとなると、カセットMTRとか1/4の8トラックで録るわけにはいかない。ならばプリプロの後、大きなスタジオに行くのではなく、もう一段階挟んで、別の部屋に移って作業しようと。

『The Last Rose in Summer』で使用された打ち込み機材。Atari 1040ST、Mega ST2を中心に、ローランド JUPITER-6、コルグ M3R、ローランド R-8M、コルグ WAVESTATION A/D、AKAI S1000といったシンセサイザー/音源類が使用された

コンソールはNeve

Memorymoogの姿も見える

——— どのような部屋に移られたのですか?

杉山 当時、御茶ノ水にY-DACCというヤマハのショー・ルーム的な施設があって、DMR8(注:ヤマハが1990年に発売した8トラック・デジタル・レコーダー一体型のデジタル・コンソール)を紹介してもらうときに見せてもらったんです。そうしたら、最新のデジタル機材は揃っているし、コンパクトで凄く良かったので、“この部屋、使わせてもらえませんか”と無茶なお願いをしたところ、ご厚意で貸していただけることになって。メンバーと3人で機材を持ち込み、プリプロを一段階進めた、本チャンでも使える音を取り込むという作業を行ったんです。

——— 曲作り主体のプリプロの後、大きなスタジオに入る前に、自分たちで録れる音は録ってしまおうと。

杉山 そうです。実際、ベースやシンセのいくつかは、Y-DACCで録った音をPCM-3348に流し込んでそのまま使いました。これもDMR8やDMC1000(注:ヤマハが1991年に発売したコンパクトなデジタル・コンソール)といった機材があったからこそのやり方だと思います。

——— 杉山さんは早くから、ヤマハのデジタル機材を好んで使われていましたね。

杉山 DMR8やDMC1000に関しては、20bit対応ということに一番惹かれたのですが、実際凄く音が良かったんです。また、最新鋭のデジタル機材なのに、とても使いやすいところも気に入っていました。

ヤマハ DMR8(写真出典:ヤマハ株式会社 Digital Mixer History)

ヤマハ DMC1000(写真出典:ヤマハ株式会社 Digital Mixer History)

——— 当時、Lexiconからも20bit対応のコンバーターが発売になりましたが、専門家の間では、“最終的なメディアが16bitのCDなのに、20bitあっても意味がないのではないか”という意見もありました。

杉山 作品をディストリビュートするメディアとして、16bitは今でも十分なクオリティーがあると思っていますが、制作段階ではビット数が多い方がいいということは、このときから感じていました。後に出てくるハイ・サンプル・レートもそうですが、制作段階においては解像度が高い方が受ける恩恵も大きいです。

——— そしてメジャー4枚目のアルバムとなるのが、1994年発表の『うわのそら』です。この作品も前作同様、小さな部屋でのプリプロからスタートしたのですか?(YouTubeリンク)

杉山 この頃から家である程度できるようになったので、最初から外に部屋を借りるのではなく、自宅でプリプロを行うようになりました。その後、前作ではY-DACCというショー・ルームを借りて作業を行ったわけですが、その手法をもっと推し進めようと、できれば全部完結できてしまうような小部屋を探すところからスタートした感じですね。それによって最終的に音のために費やす時間を増やそうと。商用スタジオをレンタルする費用を削減することで、浮いたお金でみんなでロンドンに行こうというのがこのアルバムのコンセプトだったんです。このとき、『うわのそら』というフル・アルバムと『OUT』というミニ・アルバムを同時に作ったのですが、それもバジェットを増やすためで、レコード会社に“2枚アルバム作るから、それだけ制作費をちょうだい”と言って(笑)。

ミニ・アルバム『OUT』

5枚目のアルバム『うわのそら』

『うわのそら』で、フィル・マンザネラ氏のオーバー・ダブ時に使用された音源/エフェクター類が収納されたラック。この写真はイギリスのMatrix Studioで撮影されたもので、左に少し見えるコンソールはSSLのType B。もともとTown House Studioで使われていたもので、『ピーター・ガブリエル III』のゲート・リバーブを生み出した歴史的なコンソールだ

——— バジェットを上手くやりくりすることで、アンディ・マッケイやフィル・マンザネラ(注:ともにロキシー・ミュージック)といった豪華なゲストを迎えることができたと。

杉山 それに加え、当時はまだ手軽ではなかった海外でのマスタリングもしてみたかったんです。ぼくはプロデューサーという立場でもあったので、レコード会社と相談しながら、お金のやりくりも相談できました。

プロダクションを変革したPro Toolsの登場

——— Pro Toolsの前身となるDigidesignのシステムを導入されたのはこの作品からですか?

杉山 アルバム全体で使用したのはこのときからですが、前の年(注:1993年)から使い始めました。楽曲で言うと、今回の配信で『OUT』のボーナス・トラックとして収録されている『無邪気な絆(featuring Maki’s Noises)』が一番早いかもしれません。

——— ノンリニアかつ非破壊で音を触れるというのは、やはり大きかったですか?

杉山 そうですね。最初のハードウェアはAudiomediaで、同時に再生/録音できるのは最大2トラックだったということもあり、それほど“ノンリニア感”はなかったんですけど、波形を直接触れる、デジタルでエフェクトをかけられるというのは大きかったですね。その2つがDigidesignのシステムを使う動機になっていました。中でも、MDTというプラグイン(注:Auto-TuneのAntares -当時の社名はJupiter Systems- が開発したマルチバンド・ダイナミクス。最初期のプラグインの1つであり、マルチバンド・ダイナミクスの先駆的プロセッサー)と、Turbosynth(注:Avid -当時の社名はDigidesign- が開発した音響合成ソフトウェア)の2つがどうしても使いたかったんです。Turbosynthは、SOFT BALLETの藤井麻輝くんに“この音、どうやって作っているの?”と訊いたら、“Turbosynthでエディットしている”とおしえてもらって。それでTurbosynthを使いたいと思って、AudiomediaとSampleCellを買ってシステムを組んだのがスタートでした。

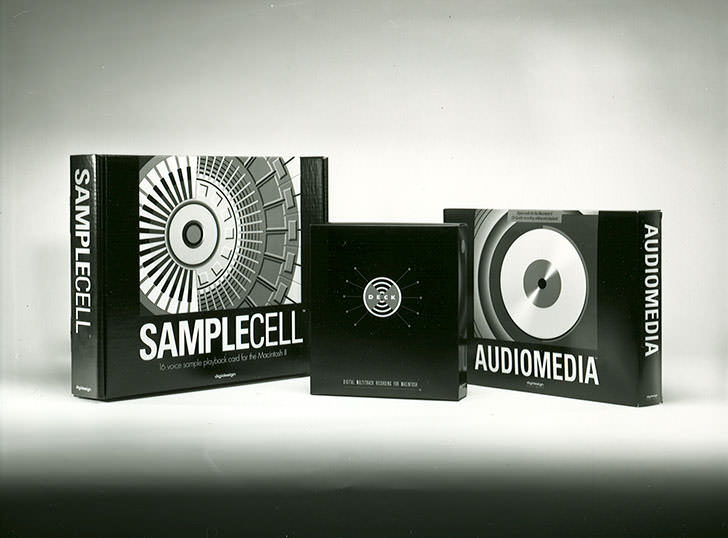

Digidesign Audiomedia(写真提供:Avid Technology)

Digidesign AudiomediaとSampleCell。真ん中に見えるのは、Pro Tools Softwareの元になったレコーディング・ソフトウェア、“Deck”(写真提供:Avid Technology)

Digidesign Turbosynth

——— Turbosynthは、現在のソフト・シンセの元祖ですよね。

杉山 MIDIキーボードを使って音階で鳴らすものではなかったですけどね。Waveshaperという独特の歪みを作れるモジュールがあって、それを使いたかったんですよ。実際、このときの歪みのいくつかはTurbosynthのWaveshaperで作ったと思います。

——— 『うわのそら』発表時もサウンド&レコーディング・マガジンに制作記事が掲載されましたが(注:1994年6月号)、この作品でもDMR8をフル活用して?

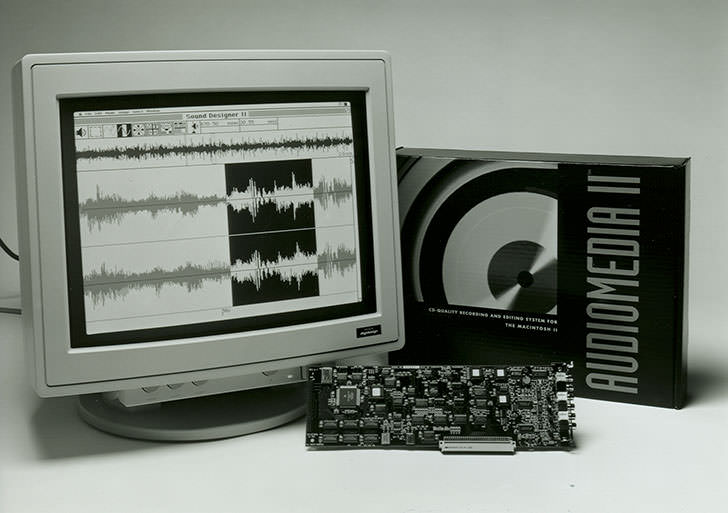

杉山 そうですね。録音した音はMac上でSound Designer II(注:Avid -当時の社名はDigidesign- の波形編集ソフトウェア)を使って編集して、サンプラーを鳴らしてシーケンスを作るというのが基本のやり方でした。そしてシーケンスが完成したものからDMR8に録っていくと。それが第一段階目のマスター・マルチトラックになるという形で作業を進めていったんです。

——— SampleCellも、Sound Designer IIと同じくらい革新的なツールでした。SynclavierがMacの中に入ってしまったようなものでしたからね。

杉山 しかもAKAIのサンプラーよりも大きなメモリーが積めましたから。これぞデジタルの恩恵だと思い、SampleCellは初代から使い始めて、『うわのそら』のときはSampleCell IIでしたけど、PCIバージョンまでずっと使っていました。今でも箱が残っていますよ(笑)。サンレコに掲載されたシステム図を見ると、制作を始めたときはMacがQuadra 700なのに、途中でもうQuadra 900になっていたり(笑)、新しい機材が次から次へと出る時代だったんですよね。

Digidesign Audiomedia II(写真提供:Avid Technology)

Digidesign SampleCell II(写真提供:Avid Technology)

——— 『うわのそら』の翌年、杉山さんはLogik Freaksという名義で、ソロ・アルバム『Temptations of Logik Freaks – One Fine Day』を発表します。Sun Electricやトーマス・フェルマンといった豪華ゲストもそうですが、レコーディング・エンジニアがエレクトロニック・ミュージックのアルバムを発表するという行為に、当時とても痺れた記憶がありますが、この作品のプロダクションについておしえてください(YouTubeリンク)。

杉山 小さな部屋でのプロダクションが少しずつ市民権を得られてきたこともあり、当時所属していた事務所とプリプロができる部屋を作ろうということになったんですよね。その部屋に自分のシンセサイザーを持ち込んで、最初に作った作品がこのアルバムだったんです。

——— AudiomediaはPro Toolsに移行されて?

杉山 そうですね。Pro Tools IIIが出たタイミングで導入し、最初はSteinberg Cubase Audio、その後はEmagic Logic Audioと組み合わせて使い始めました。

Digidesign Pro Tools III(写真提供:Avid Technology)

——— Pro Tools IIIではトラック数が標準で16、最大で48まで増加しました。これは作業をする上で大きかったですか?

杉山 大きかったですね。突然16トラックという夢のようなスペックになって、“ああ、これでようやくSSLとPCM-3348を使わなくてもアルバムを作れてしまうかもしれない”と思ったのもこのときです。16という数字だけ見たらまだまだ少ないんですが、SampleCell IIで再生する音をトラックに取り込まなければ、16トラックでもけっこういけたんですよね。

——— 『Temptations of Logik Freaks – One Fine Day』発表時のサウンド&レコーディング・マガジンのインタビュー記事を見ると(注:1995年10月号)、Pro Toolsと併用する形でPro Master 20というシステムも使用されていますね。20bitでの録音/編集に対応したPro Master 20は、当時としては非常に先進的なシステムでした。

杉山 あのPro Master 20は、所属していた事務所の社長が購入したものなんです。アナログ・レコードのコレクションをアーカイブするにはこれしかないと思ったらしく、いつの間にか買っていて(笑)。事務所に行ったら置いてあったので、“じゃあこれ使わせてよ”と言って借りたんです。

Digidesign Pro Master 20(写真提供:Avid Technology)

——— 1996年発表の現時点でのNav Katzeのラスト・アルバム、『Gentle & Elegance』の制作システムをおしえてください(YouTubeリンク)。

杉山 『Temptations of Logik Freaks – One Fine Day』のシステムそのままでしたね。多分、この2作は半年も違わない時期に作ったのではないかと思います。このときリリースされたLogic Audio 2.5が凄く使いやすかったので、Pro Tools経由で全部コンピューターの中に録音しました。外部のアウトボードを使ったり、DMR8でステム・ミックスをしてからマスターの録音をしましたが、基本はLogic Audioで、現在主流の“In-The-Box”ミックスのはしりだったのではないかと思います。

現時点での最後のアルバム、『Gentle & Elegance』

——— 1996年というと、Pro Toolsはまだ“レコーダー&エディター”という位置付けだったので、このタイミングで“In-The-Box”ミックスというのは相当早いと思います。

杉山 かなりチャレンジでしたね。表のソフトウェアはLogic Audioなんですが、ハードウェアはPro Tools IIIと888 I/Oで、プラグインもTDMのものを使って。作業しながら、突然時代が進み出した感じがしました。

——— 近い将来、“In-The-Box”ミックスが主流になるという予感はありましたか?

杉山 ありました。ぼくがPro Tools IIIを買ったのは1995年のことで、これはいろいろな雑誌でも言ったと思うんですけど、今これを買わないと5年後仕事が無くなると。本気でそう思って、当時持っていたレコーディング機材を売り、Pro Tools IIIを手に入れたんです。Pro Toolsを触れないと仕事が無くなるというのは、5年後よりももう少し後でしたけど(笑)。でも、絶対にそういう時代が来ると思ったので、できるだけ早いうちに覚えないとと思ったんです。実際に使い始めて大きかったのは、セッション・ファイルをダブル・クリックすればすべてが再現されるところ。それまでミックスを修正したいと思ったとき、1曲くらいなら何とかやり直せても、アルバム単位でやり直すというのはバジェット的に夢だったんですよね。Pro Toolsならそれができるということで、未来がきたなという感じがありました。

“縛り”を作ることによって、デジタル・ツールが音楽に貢献するための道具になる

——— ここからは杉山さんのメイン・ツールであるPro Toolsにフォーカスして話を伺いたいのですが、『Gentle & Elegance』の後、Pro Toolsは24bit対応のPro Tools | 24へと進化を遂げます。DMR8やPro Master 20でいち早くハイ・ビットに取り組んでおられた杉山さんもすぐに使い始めて?(YouTubeリンク)

杉山 そうですね。1996年や97年くらいにはもう16bitでは足りないんじゃないかという流れが出てきて、ビット数を増やすというのは多分みんなの目標だったんじゃないかと思います。

——— 当時、888 I/Oからパラで出力し、アナログ段でサミングするという手法が流行りました。

杉山 パラ・アウト自体は作業効率を考えてぼくも行うことはありました。そのために40チャンネル分のI/Oを持ち込んだり。ただ、音質面の向上という目的ではなかったです。ADコンバーターやDAコンバーターにdCSとかを使ったりはしましたけど、“In-The-Box”ミックスで全然良い音というのは当時からずっと言っていたことです。

——— 2002年、最高192kHzのハイ・サンプル・レートに対応したPro Tools | HDが発売になります。

杉山 Pro Tools | HD、最初はとにかくミックスがしづらかったんですよ。

——— ハイ・サンプル・レートだからですか?

杉山 ハイ・サンプル・レートで作業をするとスペースが広くなるので、エンジニアとしては夢のような世界なわけですけど、いざミックスしてみると、上手く音がまとまらないんですよ。それまでの知識で作業してみても、ミックスが成立しないくらい広大なスペースなんです。Pro Tools | HDが発売になったときにセミナーで講師を務めさせてもらったんですが、もう一人の講師のエンジニアさんと、“ハイ・サンプル・レート、音が埋まりませんよね?”、“埋まらない、埋まらない”という会話をしたのを今でもよく憶えています。だから最初、ハイ・サンプル・レートにはとても苦労しました。早いうちから取り組んでおいて良かったものの一つですね。

——— 難しかったけれども、ハイ・サンプル・レートでの作業を続けられたのですか?

杉山 そうですね。できる限りハイ・サンプル・レートでやっていました。広大なスペースなので、なかなか音が埋まらなくて難しかったんですけど、自分的には新しいチャレンジを与えられたような感じで。ハイ・サンプル・レートで作業し始めてから48kHzでミックスしてみると、“こんなに簡単だったっけ?”と驚くくらい違うんですけど、それは音を触れる範囲が狭いからやりやすいだけだと思うんです。可聴範囲を超えた帯域なんて必要ないんじゃないかという意見もありますが、分解能の面では確実に優れているわけで。ミックスする上で音質が向上するのなら、それはできる限り使うべきだと思います。でもハイ・サンプル・レートで作業すると、大容量のハードディスクが必要になるので、当時は作業に入る前に断りを入れないといけませんでしたけど(笑)。

——— Pro Toolsはこの30年間、絶え間なく進化を続けてきたわけですが、杉山さん的に特に大きかった機能というと?

杉山 いろいろ考えたんですけど……。まず一発でアンドゥ/リドゥができるというのは凄かったですよね。Pro Tools以前の機材にもリハーサル機能のようなものはありましたけど、さすがにアンドゥまではできませんでしたから。パンチ・インを失敗しても大丈夫という。それと内部処理の過程で生じる遅延が自動で補正されるというのも大きかったですよね。でも一番は、Pro Toolsセッションというフォーマットだと思っています。Pro Toolsセッションというフォーマットのおかげで、2003年のミックス・データを2021年にもう一度やり直すことができる。約30年間、同じファイル・フォーマットが続いたというのが何より凄いことなんじゃないかなと。

——— データのサスティナビリテイは、世界中の商用スタジオでPro Toolsが使われている大きな理由の一つかもしれませんね。

杉山 でも最初、スタジオにはなかなか入らなかったんですよ。先ほど40チャンネル分のI/Oを持ち歩いていたという話をしましたけど、それはスタジオに無かったので自分で持って行くしかなかったからで。今はみんな使っていますが、浸透するまでには時間がかかりましたよね。しかしいざ使ってみると、凄く正確で、再現性も高く、動作も安定している。それが世界中のスタジオで使われている理由だと思っています。

——— 最後の質問です。Pro Toolsに限らず、デジタル・ツールを使う上で、杉山さんが自分に課しているルールはありますか?

杉山 コンピューターとか最新のデジタル機器というと、万能で何でもできてしまうというイメージを持っている人が多いと思うんですが、そういう便利な機能はすべて音楽に貢献するために使わないといけないんです。トラック数がほぼ無制限になり、いくらでもやり直せるからといって、音に対しての判断を後回しにしない。音楽を作る上で必要なプロセスをカットするためにデジタル・ツールが存在しているのではないのです。後から何でもできてしまうという感覚で使うと失敗を招きやすい。やはり“縛り”が大事で、“縛り”を作ることによってデジタル・ツールが音楽に貢献するための道具になるのだと肝に銘じています。