PRODUCT REVIEW

Product Review #3:Arturia RackBrute 〜 これからモジュラーを始める人にも最適な、変幻自在のEurorackケース

去る1月、『The NAMM Show』直前に発表されたArturiaの新製品、「MiniBrute 2」「MiniBrute 2S」「RackBrute 3U」「RackBrute 6U」の国内販売が先ごろ、遂に開始されました。「MiniBrute 2」は、その名のとおりベスト・セラー・シンセ MiniBruteの後継機で、「MiniBrute 2S」は「MiniBrute 2」から鍵盤を省き、替わりに3レイヤー/最大64ステップのシーケンサーを搭載した兄弟モデル。そして「RackBrute 3U」と「RackBrute 6U」は、これまでにないユニークなデザインが特徴のEurorackモジュラー・ケースです。先日、代理店のコルグから「RackBrute 3U」をお借りすることができたので、ここではその印象をレポートすることにします。

ここ数年、大きな盛り上がりを見せているEurorackモジュラー・シーン。まだ手を出していないものの、興味がある、いずれは始めてみたいと考えている人はきっと多いのではないでしょうか。モジュラーの世界に飛び込む際、最初に必要となるのがケースですが、今回Arturiaから発売された「RackBrute」は、そんなモジュラー・ビギナーになかなか良い選択肢になりそうな製品です。なぜなら販売価格が「RackBrute 3U」 が36,288円、「RackBrute 6U」 が47,520円(いずれも税込。2018年4月13日現在)と比較的安く、既にハードウェアで実績のあるArturiaが製造し、代理店がコルグというのも安心感があります。そして何と言っても「MiniBrute 2」「MiniBrute 2S」と連結できるのも、これからモジュラーを始める人にとっては大きな魅力です。「RackBrute」は、Arturia独自の“リンクシステム”という機構によって、「RackBrute」と「MiniBrute 2」、あるいは「MiniBrute 2S」を連結することが可能(「RackBrute」同士を連結することもできます)。「RackBrute」と同時に発売された「MiniBrute 2」「MiniBrute 2S」は、3.5mmのパッチ端子が多数備わっており、Eurorackモジュラーとの高い親和性が特徴です。いきなりEurorackですべてを揃えるというのはハードルが高いですが、「MiniBrute 2」と「RackBrute」(あるいは「MiniBrute 2S」と「RackBrute」)という組み合わせをスタート・ポイントにすれば、既にシンセサイザーの基本機能は揃っているわけですから、そこにおもしろそうなモジュールを追加するという始め方ができるのです。最初のモジュールとして、Intellijel Metropolisのようなステップ・シーケンサー、あるいはRossum Morpheusのようなデジタル・フィルターを加えるのもいいでしょう。「MiniBrute 2」あるいは「MiniBrute 2S」という“下地”があることで、ゼロからモジュラーを始める場合よりも自由に選択できるのではないでしょうか。

「RackBrute」には現在、今回お借りした「RackBrute 3U」と、大型の「RackBrute 6U」という2つのモデルが用意されています。型番の“3U”、“6U”はラックの高さを表し、「RackBrute 3U」は1段のモデル、「RackBrute 6U」は2段(収納できるモジュール数が3Uの約2倍)のモデルということになります。どちらを選ぶかは使用する(使用したい)モジュールの数次第ということになりますが、モジュラー・ケースは案外すぐに埋まってしまうものなので、今後のプランが未定の人/経済的に余裕のある人は、お得感のある「RackBrute 6U」を選んでおいた方がいいかもしれません。

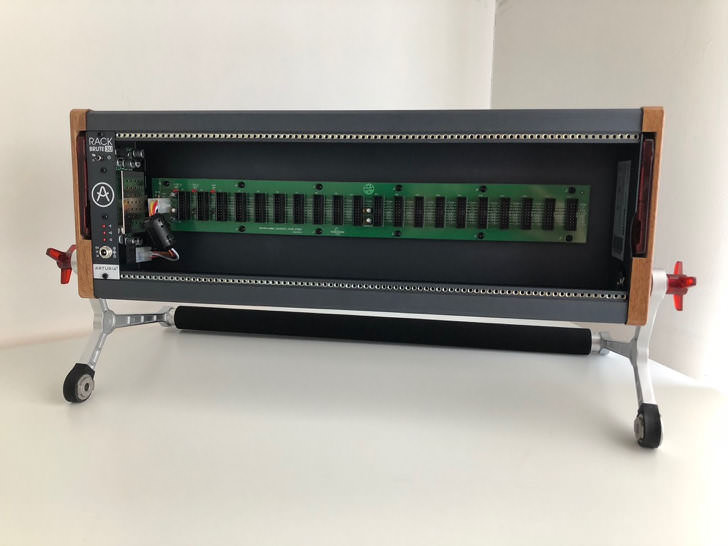

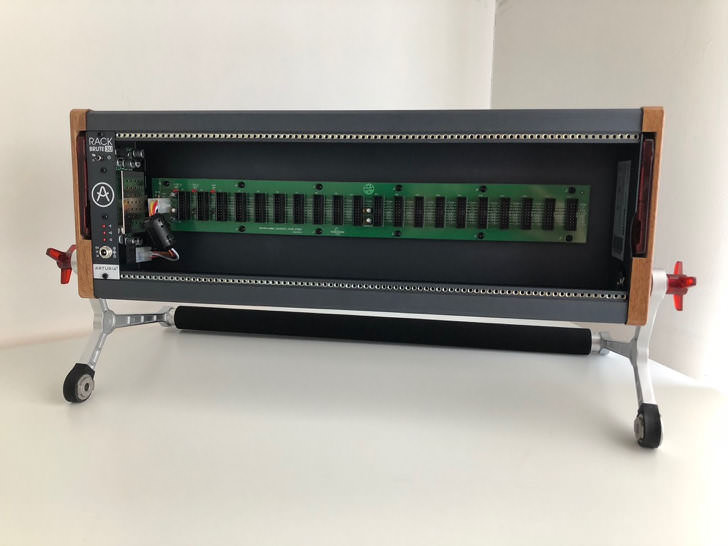

電源は内蔵型ではなく、Arturiaオリジナルのパワー・モジュールから供給される仕様で、パワー・モジュールは左端(「RackBrute 6U」は左上)に取り付けられた状態で出荷されます。パワー・モジュールは取り外すこともできそうですが、専用バス・ボードと非常に短いケーブルで接続されており、実質左端/左上に固定されていると考えた方がいいでしょう。

パワー・モジュールとバス・ボードはとても短いケーブルで接続されている

Arturiaオリジナルのパワー・モジュールは、+12Vが最大1600mA、-12Vが最大1600mA、+5Vが最大900mAという、十分なスペックになっています(ちなみに、定番パワー・モジュールの4ms Row Power 40は、+12Vが最大1500mA、-12Vが最大1250mA、+5Vが最大1500mA)。「RackBrute 3U」のパワー・モジュールと「RackBrute 6U」のパワー・モジュールは、電源供給能力は同一ですが、出力の系統数が異なり、「RackBrute 3U」のパワー・モジュールは+12V/-12Vそれぞれ1系統、「RackBrute 6U」のパワー・モジュールは+12V/-12Vそれぞれ2系統(上段用と下段用)となっています。そして出力の系統ごとに+12Vは最大800mA、-12Vも最大800mAという制限がかけられているため、「RackBrute 3U」で供給できる電源は、+12Vが最大800mA、-12Vも最大800mA、+5Vは最大900mAということになります。一方、「RackBrute 6U」で供給できる電源は、+12Vが最大1600mA、-12Vも最大1600mA、+5Vは最大900mAと、パワー・モジュールのフル・スペックとなります(ただし、1段あたりの供給できる電源は「RackBrute 3U」と同じで、12Vが最大800mA、-12Vも最大800mA、+5Vは最大900mAとなります)。

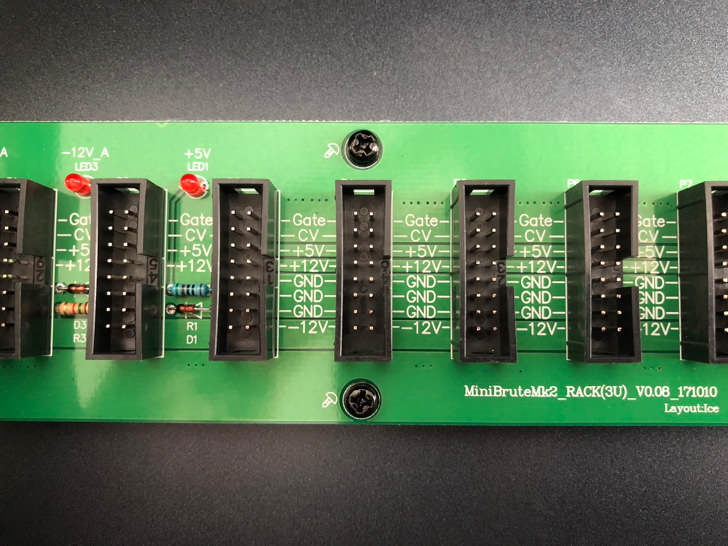

本体に取り付けられているArturiaオリジナルのバス・ボードは、「RackBrute 3U」は20個、「RackBrute 6U」は上段用に20個/下段用に12個と、オーバー・スペックなくらいコネクターが備わっています。これだけあれば、スリムなモジュールをたくさん装着しても、コネクターが足りなくなることはないでしょう。なおこのバス・ボード、Arturia独自の技術によって電源ノイズを除去する設計になっているとのことです。

電源ノイズを除去する設計が採用されたArturiaオリジナルのバス・ボード

パッケージには本体のほか、電源アダプター、電源ケーブル(3P)、3P-2P変換コネクター、両脇に取り付けるクロス(Y字)形のアタッチメントが2つ、2つのアタッチメントを連結するハンドル・バー、アタッチメントを固定するためのネジ(固定ネジ)が4つ、説明書などが同梱されています。固定ネジは、単体で使用する場合は2つだけでOKですが、残りの2つは「MiniBrute 2」などを連結する際に使用します。また、モジュールを装着するためのM3ネジとワッシャーも8組付属しています。

「RackBrute 3U」のパッケージ

パッケージの中身

本体の材質はアルミ(一部スチール)とのことで、サイド・パネルは木製となっています。流行りのスペースグレイ色のアルミと木材の組み合わせはとても良い感じで、実物は写真以上に高級感があります。Arturiaは別売オプションでトラベル・ケースを用意するなど、ライブ・ユース/持ち運び用途を強く意識しているようですが、高級感のある落ち着いたデザインなので、据え置き型ケースとしても非常に良さそうです。

アルミ製の堅牢な本体

サイド・パネルは木製

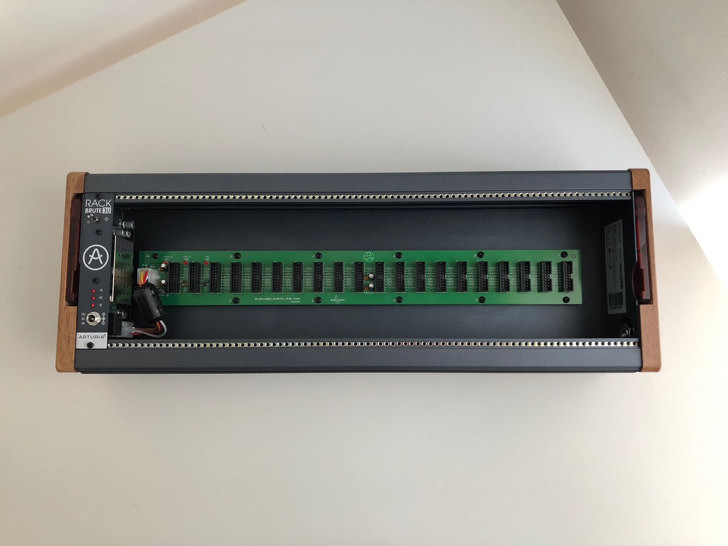

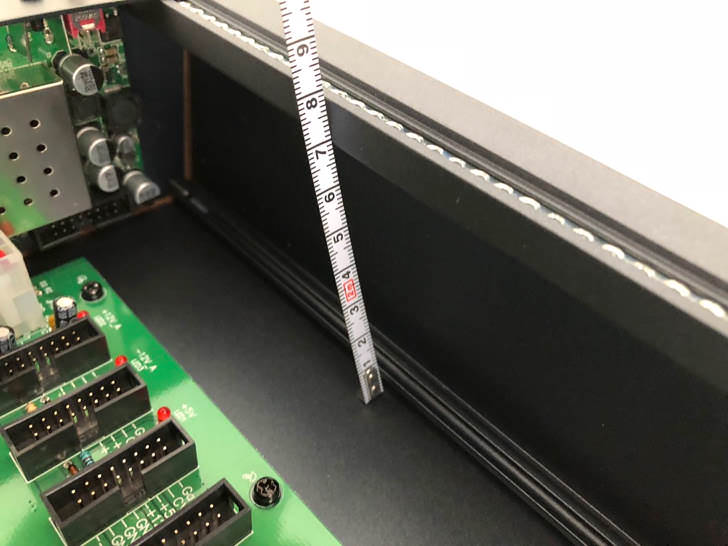

組み立ては簡単で、使用する工具はプラス・ドライバー1本だけ、ものの10分もあれば完成します。モジュールの装着も、スライディング・ナットではなくネジ切りタイプのレールなので、とてもスムーズ。内部の奥行きは、バス・ボードが無い箇所で約80mm、バス・ボードのコネクター部で50mm超で、最近のモジュールであればほぼ問題なく装着できると言っていいでしょう。実際にモジュールをマウントして気づいたのが、横幅が公表されている88HPではなく89HPということ。ArturiaのWebサイトにはいまだに“88HP”と記載されていますが、実際には89HPあります。Arturiaのパワー・モジュールの横幅は5HPですので、「RackBrute 3U」の空きスペースは標準的なケースと同じ84HPということになります。

内部の奥行きは、バス・ボードが無い箇所で約80mm、バス・ボードのコネクター部で50mm超

ネジ切りタイプのレールなので、モジュールの脱着がやりやすい。ネジ穴はM3

そして「RackBrute」の大きな特徴である“リンクシステム”についてですが、左右の固定ネジを緩めるだけで、本体の角度を簡単に変えることができます(ドライバーなどは不要)。ホーム・スタジオで使用する場合は、それほど頻繁に角度を変えることは無いと思いますが、ライブ・ユースでは現場に合わせて使いやすい角度にセッティングできるので、とても便利な機構と言えるでしょう。ホーム・スタジオでは立たせた状態で使用し、ライブ時は寝かせて、後ろ側だけを浮かせて使うのが良さそうです。

本体を浮かせてセッティングできるのは「RackBrute」ならでは

ハンドル・バーを上にして、本体を浮かせないようにしたセッティング

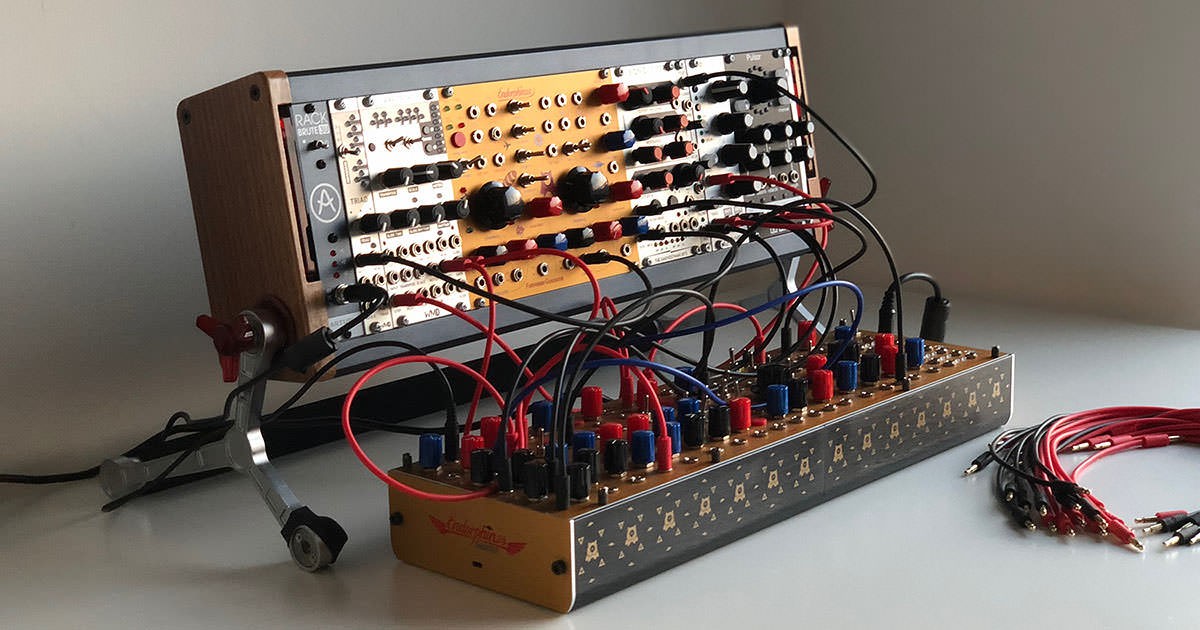

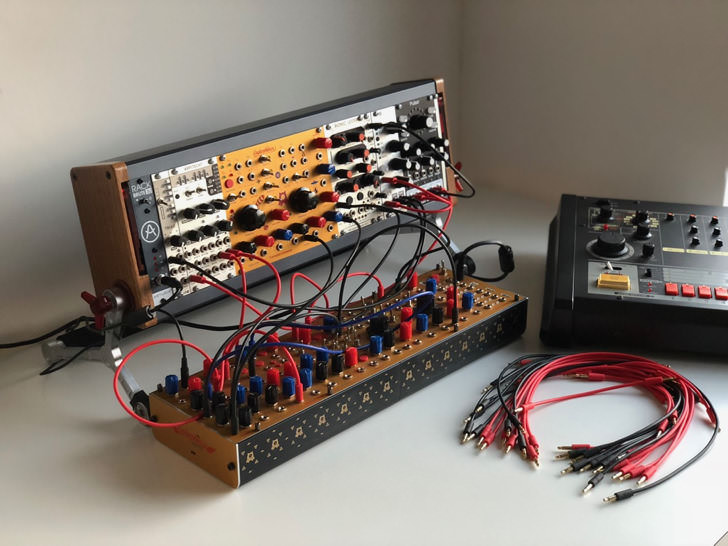

「MiniBrute 2」「MiniBrute 2S」との連結(あるいは「RackBrute」同士の連結)も、この“リンクシステム”によって行います。実際に「MiniBrute 2S」と連結してみましたが、後ろの「RackBrute」が浮く形になるので、パッチングもとてもやりやすそうです。この場合、持ち運び時などは蓋を閉じるように、両者を向かい合わせにすることも可能。その際、サイド・パネルに収納されている“リトラクラブル・ストラップ”(プラスチック製のスペーサー)を引き出すことで、モジュールのパネルや操作子を保護できる設計になっています。とてもよく考えられた設計と言えるでしょう。

「RackBrute 3U」と「MiniBrute 2S」を連結したようす

サイド・パネルに収納されたモジュール保護用の“リトラクラブル・ストラップ

これまでに無いユニークなデザインのEurorackモジュラー・ケース「RackBrute」。とても完成度が高く、Arturiaはこの製品を開発するにあたって、おそらく相当市場をリサーチしたのではないかと思います。モジュラーに興味のある方は、ぜひショップでチェックしてみてはいかがでしょうか。

- Arturia – RackBrute 3U:36,288円(税込)

- Arturia – RackBrute 6U:47,520円(税込)

- Arturia – MiniBrute 2:82,080円(税込)

- Arturia – MiniBrute 2S:82,080円(税込)